L’Embarras des langues

Jean-Claude Corbeil

Je dédie ce livre aux enfants de la loi 101 qui n’ont pas connu l’époque où la langue française était, au Québec, une langue de seconde zone dominée par la langue anglaise, dans l’espoir qu’ils reprennent à leur compte l’avenir d’un Québec de langue et de culture françaises.

Et à la mémoire d’Ariane Archambault qui a accompagné la conception de ce livre pendant des années et qui aurait été si heureuse de le voir paraître.

Préface

J’ai rencontré Jean-Claude Corbeil pour la première fois en 1996. Je savais cependant déjà qu’il avait été l’un des acteurs importants de la grande aventure linguistique des années 1960 et 1970 auxquels nous devions les premières réflexions et les premiers rapports à l’origine du mouvement qui a conduit à l’adoption, en 1977 par l’Assemblée nationale du Québec, de la Charte de la langue française. Je connaissais sa participation très active aux travaux de la commission Gendron (1968-1973). Je savais aussi qu’en tant que directeur linguistique de l’Office de la langue française, il avait exploré les principaux thèmes d’une politique linguistique qui pourrait avantageusement succéder à la loi 63, notamment la langue de travail, l’affichage public, les raisons sociales, l’emploi du français dans le commerce et les affaires. Ces travaux exploratoires avaient servi de base à la rédaction de la Loi sur la langue officielle (1974). Par la suite, à l’instigation de Camille Laurin et sous la responsabilité des sociologues Guy Rocher et Fernand Dumont, il avait collaboré à la préparation du livre blanc sur La politique québécoise de la langue française et à la rédaction du projet de loi 1, devenu par la suite la loi 101.

Jean-Claude Corbeil avait quitté la fonction publique depuis 1991 et il était alors intensément engagé dans le monde de l’édition quand, en 1996, à titre de ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française, je lui ai demandé d’accepter de préparer une nouvelle Proposition de politique linguistique que le gouvernement du temps souhaitait soumettre à la consultation publique. C’est ainsi qu’a commencé une étroite collaboration qui a duré quatre ans. Dans cette proposition intitulée « Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec », on trouve clairement exposés les principes au cœur de la pensée de Jean-Claude Corbeil, principes que, d’entrée de jeu, j’ai fait miens : la langue française est au centre de l’identité québécoise, la langue française est le fondement de la cohésion de la société québécoise, les apports de toutes les minorités à la société québécoise sont une richesse et un avantage, la connaissance d’autres langues est un enrichissement personnel et, enfin, l’approche législative doit être complétée par une approche sociale et une approche de concertation internationale. Cette idée de concertation internationale pour mieux maîtriser les nouvelles technologies en français et pour permettre l’élaboration d’une stratégie en faveur du plurilinguisme était alors relativement neuve. Elle portera des fruits et suscitera des développements extrêmement porteurs en faveur de la diversité culturelle et linguistique.

En 1997, je propose à Jean-Claude le poste de sous-ministre associé à l’application de la politique linguistique. Les trois années qui ont suivi ont été intenses, agitées même, sur le front linguistique. Il y eut plusieurs crises très médiatisées : attaques de Howard Galganov et d’Alliance-Québec[1] contre l’existence même de la loi 101, tentatives de rebilinguiser l’affichage interne dans les grands magasins du centre-ville de Montréal, multiplication des causes portées devant les tribunaux, résistance dans le quartier chinois à la nécessaire prédominance du français, échange de correspondance aigre-douce avec Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l’Académie française, au sujet de la féminisation chère aux Québécoises, etc. Dans tous ces dossiers, pour gérer toutes ces situations délicates, la présence de Jean-Claude à mes côtés s’est révélée inestimable. Non seulement a-t-il toujours été de bon conseil, mais il s’est personnellement investi en acceptant, par exemple, de jouer les médiateurs dans le quartier chinois.

Outre la proposition de politique linguistique, Jean-Claude Corbeil a participé à la rédaction de deux autres documents importants : le rapport du Groupe de travail interministériel chargé de situer le dossier linguistique dans la perspective des années 2000 et celui de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec rendu public en 2001. Sans oublier la conception des amendements apportés à la Charte de la langue française pour la moderniser dans un secteur qui lui tenait à cœur, celui des nouvelles technologies.

Comme l’auteur l’explique dans son introduction, l’idée de ce livre lui est venue à la suite d’une conférence prononcée devant les étudiants du Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal en mai 2004. Cette idée s’est renforcée dans son esprit tout au long des années suivantes. En 2006, il faisait l’essai du contenu d’un éventuel ouvrage lors d’un séminaire sur la politique linguistique québécoise au programme de la session d’hiver du même département.

Non seulement les nouvelles générations, celles des enfants de la loi 101, lui seront reconnaissantes de combler un grand vide en retraçant l’histoire et l’évolution de la politique linguistique québécoise, mais aussi – et ils sont nombreux – le remercieront tous ceux qui se préoccupent de l’avenir de notre nation majoritairement francophone en Amérique du Nord. Personne n’était mieux placé que lui pour nous faire comprendre les origines, les hauts et les bas, les grandeurs et les misères, les enjeux passés et actuels de la politique linguistique en la situant d’emblée, comme elle doit l’être, dans un contexte qui dépasse largement la question de la langue elle-même, voire la portée d’une loi, si structurante soit-elle.

L’intérêt principal de ce livre réside ainsi, de mon point de vue, dans l’ampleur du propos de Jean-Claude Corbeil. Il décrit minutieusement la fascinante histoire de la politique linguistique du Québec en prenant en compte toutes les dimensions qu’elle doit englober pour être efficace. Il nous raconte, bien sûr, l’évolution des lois, mais il s’interroge aussi des effets, sur les immigrants, des deux modèles concurrents d’intégration, le canadien et le québécois. Il examine les conséquences de la mondialisation et se demande si la volonté des citoyens de se mobiliser pour maintenir le français bien vivant au Québec est toujours présente. Il aborde, enfin, de front, la question de la qualité de la langue, parlée et écrite. Tous ces éléments sont importants et en interrelation : il en fait une analyse remarquable.

L’on comprend mieux en fermant ce livre pourquoi le gouvernement du Québec a dû intervenir dans le dossier linguistique, comment il l’a fait et en quoi la politique linguistique est toujours d’actualité. À la toute fin, Jean-Claude Corbeil affirme, avec raison, que « la source de la pression sur la langue française s’est déplacée ». Il précise : « Ce n’est plus comme à l’époque de l’adoption de la Charte de la langue française, la force économique de la minorité anglophone, mais celle de la langue anglaise comme langue internationale. » Voilà abordé un dernier point fondamental : celui de l’avenir de la langue française comme grande langue de communication dans le monde. Comment faire en sorte que le français figure encore parmi les dix premières langues internationales alors que son statut est déjà affaibli et que le nombre de ses locuteurs est en croissance moindre que celle des locuteurs d’autres langues? En effet, si aujourd’hui on ne peut parler de débandade dans les grandes organisations internationales, on constate tout au moins un recul du français, une situation qui se dégrade. C’est moins le statut officiel du français qui est mis en cause que les pratiques linguistiques au sein de ces organisations, qui évoluent sensiblement vers un unilinguisme de fait, motivé souvent par des considérations budgétaires ou par un prétendu souci d’efficacité. Que ce soit aux Nations Unies, à New York ou à Genève, ou encore à Bruxelles, siège des institutions européennes, la tendance au « tout à l’anglais » est identique. Mais pourquoi tenter de renverser cette tendance, pourquoi résister à une hiérarchisation des langues, l’anglais comme langue des affaires, de la modernité et même de la diplomatie, le français et les autres langues comme langues de rayonnement culturel et de la vie quotidienne? Parce que, notamment, aucune langue ne peut prétendre exprimer à elle seule la complexité de la réalité, fût-elle celle d’une nation hyperpuissante, et surtout, parce qu’il y a des coûts bien réels à la suppression du plurilinguisme. S’il y a une leçon que nous pouvons tirer de l’expérience québécoise, c’est celle de la nécessaire utilité, de la nécessaire rentabilité économique d’une langue, de son nécessaire prestige auprès de ses locuteurs pour qu’elle demeure une langue d’avenir. La colonisation linguistique n’est pas plus acceptable que tout autre type de colonisation et mène d’ailleurs au même résultat : langue dévaluée, chute de l’estime de soi, atrophie de la vitalité d’expression dans les domaines de la science et de la technologie, vitalité compromise en informatique qui entraîne un déficit de logiciels courants en de multiples langues, vitalité de création amoindrie dans le secteur culturel, notamment en cinéma et en télévision. Là aussi, le Québec peut servir d’exemple : l’adoption de la Charte de la langue française en 1977 nous a donné confiance en nous-mêmes et a contribué à changer notre psychologie de perdants, qui nous collait à la peau depuis deux siècles.

Comment dès lors sauvegarder la vocation internationale du français? Le Québec peut agir et prendre des initiatives, mais seulement, comme le souligne Jean-Claude Corbeil, en coulisse, puisqu’il n’est pas présent lui-même dans les instances internationales, en convainquant des États souverains du bien-fondé de ses arguments en faveur du plurilinguisme. C’est de cette manière qu’il a agi lors du débat sur la diversité culturelle tenu à l’UNESCO, d’où a émané une Convention internationale qui sera mise en œuvre cette année. Par contre, le Québec est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie et il entretient avec la France des relations intenses, directes et privilégiées. Cet atout, il doit s’en servir pour que la Francophonie, dont c’est une priorité affirmée, joue son rôle avec encore plus de détermination et pour que la France comprenne qu’il y va de son intérêt. Déjà, sous l’impulsion en partie du Québec, la Francophonie a mis sur pied un programme massif d’apprentissage du français pour des milliers de fonctionnaires de l’Union européenne et a fait adopter, après d’âpres discussions, lors de son dernier sommet tenu à Bucarest en Roumanie, en septembre dernier, un vade-mecum énumérant de façon précise les obligations de chaque pays membre quant à l’usage du français dans les enceintes internationales.

La diversité linguistique, rappelons-le en terminant, constitue un enjeu stratégique aussi important que ceux de la biodiversité, des changements climatiques ou de la sécurité. C’est en l’affirmant et en l’affermissant que les institutions internationales refléteront vraiment leur caractère multilatéral. La situation de la langue française au Québec, paradoxalement forte et fragile à la fois, comme le démontre Jean-Claude Corbeil tout au long de cet ouvrage, est le microcosme de la langue française dans un monde où défendre le français équivaut à défendre toutes les autres langues.

Louise Beaudoin

Ancienne ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française (1995-2001), aujourd’hui professeure associée au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Introduction

À l’origine de ce livre, il y a le reproche scandalisé d’une étudiante de traduction du Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal. Une collègue, Monique Cormier, m’avait invité à expliquer à ses étudiants, surtout des étudiantes d’ailleurs, l’origine de la politique linguistique québécoise. C’était en mai 2004. J’avais esquissé les grandes lignes de la situation de la langue française d’avant les lois linguistiques[2] et évoqué les événements qui avaient poussé les gouvernements à les concevoir et à les faire adopter. Les questions des étudiants, d’abord rares puis de plus en plus nombreuses, révélaient chez eux une ignorance complète de ces choses, qui me surprenait beaucoup, tant, au contraire, elles étaient demeurées présentes à mon esprit et à l’esprit des gens de ma génération, du moins avais-je cette illusion. Je suppose qu’en mauvais joueur de poker, je n’avais pas caché ma surprise. À la sortie du cours, une étudiante me dit, sur un ton sans réplique : « C’est de votre faute si on ne sait rien! Personne ne nous en a jamais parlé et vous n’avez rien écrit sur le sujet! » Je n’ai pas protesté, elle avait parfaitement raison. Les collègues et moi, et tous les autres spécialistes, nous avions publié des articles et des livres savants sur tous les aspects de l’évolution de la situation de la langue française à la suite de l’application de la Charte de la langue française, mais rien pour vulgariser l’origine, les principes et les objectifs de cette loi et de la politique linguistique dont elle n’est que l’élément principal. Nous ne nous étions pas préoccupés de transmettre à ceux qui nous suivaient les raisons de veiller au grain. La protestation de cette étudiante m’est restée en tête. L’année universitaire suivante, toujours à l’instigation de la même collègue, le Département de linguistique et de traduction m’invitait à présenter un séminaire sur le sujet. J’en ai profité pour cesser d’être un linguiste savant (!) pour plutôt revenir au point de départ, à l’origine de la politique linguistique québécoise, et à l’essentiel, ses raisons d’être, qui demeurent, à mon avis, toujours d’actualité.

Ce fut le banc d’essai du contenu de ce livre, qui paraît 30 ans après la promulgation de la Charte de la langue française. Je le destine au grand public, tout particulièrement à ceux et à celles que l’on appelle les enfants de la loi 101. Sont inclus dans ce groupe tous les adultes qui ont aujourd’hui entre 30 et 50 ans, tous leurs enfants et tous les immigrants récents. Les Québécois, francophones, anglophones et allophones de ces tranches d’âge n’étaient pas nés ou étaient très jeunes ou n’étaient pas au pays au moment de la Révolution tranquille (1960), et ils n’ont pas vécu les débats autour de l’adoption des premières lois linguistiques, la Loi pour promouvoir la langue française (loi 63, 1969), la Loi sur la langue officielle (loi 22, 1974) et la Charte de la langue française (loi 101, 1977).

Mes intentions sont ambitieuses, mais sans prétention.

En premier lieu, raconter comment et grâce à qui les Canadiens français[3], à partir surtout des années 1950, ont pris collectivement conscience de leur situation, et de celle de leur langue, face à l’oligarchie anglophone et à la prédominance de leur langue dans la vie économique et politique du Québec et du Canada.

En deuxième lieu, suivre à la trace la formation, chez les francophones, d’une opinion publique qui acceptait de moins en moins cet état des choses, qui a réclamé ensuite que leur situation et celle de leur langue s’améliorent et qui a fini par comprendre que rien ne changerait à moins que le gouvernement n’intervienne. La question de la langue a ainsi cessé d’être strictement linguistique pour devenir politique. À partir de ce moment et jusqu’à nos jours, le débat sur la langue a eu deux visages, l’un, législatif et politique, l’autre linguistique, la qualité de la langue parlée et écrite au Québec.

En dernier lieu, faire le point sur l’actualité du dossier linguistique, dire où le Québec en est et évaluer ce qui m’apparaît être déficient dans la politique actuelle, en ce qui a trait à l’efficacité relative de la législation linguistique et de la politique d’immigration et à la qualité de la langue sous ses deux aspects les plus stratégiques, l’enseignement de la langue française et la description de l’usage québécois de cette langue.

Par-dessus tout, je suis convaincu que le plus nécessaire aujourd’hui, ce n’est pas de faire constamment le bilan de la loi 101. Le plus urgent, c’est que les citoyens québécois reprennent à nouveau l’initiative et la responsabilité du dossier linguistique, qu’une opinion publique vigilante se manifeste, qu’on reprenne tous en main le projet d’une société québécoise de langue et de culture françaises, capable d’intégrer de nouveaux membres, mais sans se trahir, dans le respect d’elle-même et des autres.

La plupart des thèmes abordés ici sont litigieux. Chaque fois que le sujet s’y prêtait, j’ai pris soin de décrire en premier lieu l’événement ou le contenu d’une loi ou d’une politique et ensuite seulement d’en faire le commentaire, dans une tentative de distinguer ce qui est objectif de ce qui est commentaire subjectif de ma part. Il y aura certainement des personnes qui ne seront pas d’accord avec ces commentaires ou cette manière de relater les événements. Tant mieux si ce livre fait renaître le débat sur l’un des aspects du dossier de la langue, ce qui contribuerait à le sortir des limbes médiatiques où il est maintenant et à réveiller une opinion publique plutôt apathique.

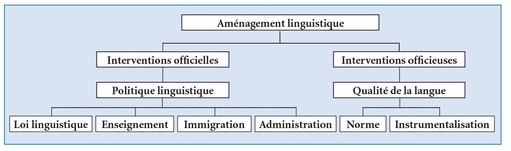

D’une époque à l’autre, l’expression politique linguistique n’a pas désigné la même idée.

Avant la crise de Saint-Léonard (1968), les Canadiens français en étaient arrivés à exiger des gouvernements du Canada et du Québec qu’ils interviennent, l’un et l’autre, dans le dossier linguistique, soit pour préciser le statut du français au Canada et dans l’administration publique fédérale, soit, au Québec, pour modifier la dynamique de la concurrence entre la langue anglaise de la minorité et la langue française de la majorité. On demandait aux gouvernements d’adopter des politiques linguistiques, entendant par là qu’ils prennent l’un et l’autre, dans leurs sphères de compétence, des mesures pour modifier le statu quo linguistique, des mesures que l’on souhaitait significatives, efficaces, au besoin coercitives, mais sans les décrire ni entrer dans le détail.

Avec la Loi sur les langues officielles du Canada et la loi 63 au Québec, ces mesures ont pris la forme d’une législation linguistique. La loi 63 s’est mué en loi 22 et en loi 101. L’attention s’est alors concentrée uniquement sur le texte de loi, sa conception, son adoption, son efficacité, sa contestation devant les tribunaux, son évolution. À partir de ce moment et jusqu’à maintenant, on a confondu la législation et la politique linguistiques, sans s’aviser que le concept de politique linguistique est plus vaste puisqu’il englobe tous les autres modes d’intervention d’un gouvernement ou d’une institution dans les questions de langue, que ce soit par loi, par règlement ou par simple pratique administrative. Le volet législatif a ainsi relégué au second plan l’immigration et l’enseignement de la langue, qui sont des aspects tout aussi stratégiques de la politique linguistique. La question de la qualité de la langue paraît même toujours sans grande importance sociale, puisqu’elle échappe à tout contrôle institutionnel et qu’elle prend sa source dans le comportement linguistique des locuteurs de la langue, comme individus et comme membres de la communauté. Elle met pourtant en cause l’enseignement de la langue française sous l’autorité du ministère de l’Éducation et la conception que la société se fait de la norme linguistique. La relation entre ces deux points est très étroite, puisque le rôle du Ministère est, en principe, de transmettre aux enfants la connaissance de la langue standard dont ils devront faire usage par la suite dans leur vie adulte.

Le titre de ce livre exige un commentaire.

À dessein, j’ai utilisé le mot embarras, malgré la mauvaise réputation que lui vaut son sens concret d’obstacle qui entrave la circulation, les embarras de la route, par exemple. Ce mot suggère aussi, au figuré, à la fois l’idée d’un choix entre les langues parlées et utilisées au Québec, qui toutes ont leur raison d’être et leurs avantages et qui sont toutes des sources potentielles d’enrichissement, mais un choix difficile à faire selon les circonstances, d’où l’idée d’un malaise causé par la relation délicate, parfois même épineuse, entre les langues en présence au Québec. La consultation des dictionnaires confirme l’ambivalence du mot embarras. Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey conclut qu’au figuré, ce mot désigne une incertitude de l’esprit devant une décision à prendre, comme dans l’expression avoir l’embarras du choix, ou une situation difficile, qui cause un désagrément. Le Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse note la même ambiguïté du mot en lui attribuant le sens d’incertitude de l’esprit, de perplexité d’une personne qui ne sait quelle voie prendre. Je crois que telle est la situation des locuteurs du Québec dans la vie quotidienne, des francophones devant l’anglais et les langues des immigrants, des anglophones et des allophones face à la langue française, langue de la majorité et langue officielle commune. C’est d’ailleurs là la source et la raison d’être de la politique linguistique. Le prologue en tête du livre répond d’ailleurs à la question : de quels embarras s’agit-il?

L’organisation du contenu de l’ouvrage est chronologique.

La première partie retrace les événements à l’origine de la situation des langues au Québec et au Canada, soit l’introduction de la langue française dans la vallée du Saint-Laurent, en contact immédiat avec les langues des Amérindiens, puis l’irruption soudaine de la langue anglaise à la suite de la défaite des plaines d’Abraham et la réaction des Canadiens de l’époque à l’égard de la langue du conquérant. Le décor linguistique est ainsi posé pour longtemps, puisque les conséquences de ce passé perdurent jusqu’à maintenant. Est évoquée ensuite la manière dont les Canadiens français – ils ne se disent pas encore Québécois – ont pris conscience de la situation de leur langue face à la langue anglaise, situation qui leur est apparue de moins en moins acceptable, d’autant que la langue anglaise de la minorité attirait vers elle la plupart des immigrants. La crise de Saint-Léonard a cristallisé ce ras-le-bol et a provoqué la ronde des lois linguistiques qui se succédèrent en quelques années. On peut considérer que la Charte de la langue française clôt cette période.

Le dernier chapitre de cette première partie traite de la genèse et de la conception de la politique d’immigration, le second aspect en importance de la politique linguistique québécoise.

La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à l’actualité de la politique linguistique. Le premier chapitre décrit les contestations successives de la loi 101 devant les tribunaux et les modifications du texte original de la Charte de la langue française qui s’en sont suivies. Ensuite, sont abordées les questions relatives à la qualité de la langue, la notion de norme linguistique sociale et la fonction qu’elle joue au sein de la société, les éléments d’une description de cette norme, phonétique, grammaticale et lexicale, enfin l’immense problème de l’enseignement du français au Québec. Cette question aurait dû être traitée dans la première partie de l’ouvrage, après la législation linguistique et la politique d’immigration, étant donné que cet enseignement relève de la responsabilité du ministère de l’Éducation, donc, de l’initiative du gouvernement. Mais, à cause de l’étroite relation de l’enseignement du français avec la notion de norme et avec l’état actuel de la langue dans son usage québécois, il était préférable d’en traiter à la suite de ces deux sujets. Tenter d’évaluer l’importance que les Québécois accordent de nos jours à la question de la langue, si on en juge par leurs comportements et par la place qu’y accordent les médias, clôt cette partie.

La conclusion résume les défis linguistiques qui se posent encore aujourd’hui, en faisant la synthèse des déficiences signalées tout au long du texte. Car il ne faut pas penser qu’il n’y a plus rien à faire, que tout est réglé, que tout est parfait dans le meilleur des mondes, qu’il n’y a plus à se préoccuper du dossier de la langue, qu’on peut passer à autre chose, à l’environnement, à la délocalisation de l’économie, à nos affaires personnelles, au besoin en délaissant la langue française au profit de la langue anglaise, plus utile et plus répandue dans le monde des affaires. Comme le font pourtant les locuteurs des autres pays, les Québécois n’arrivent pas à privilégier chez eux leur propre langue, sans se priver d’utiliser à l’occasion la langue anglaise comme langue d’appoint. Il est très difficile de leur enlever du subconscient la conviction que la langue française est une langue de seconde zone, que la langue la plus importante, c’est l’anglais, conviction bien enracinée dans les esprits depuis au-delà de deux siècles.

Dans la troisième et dernière partie de l’ouvrage sont reproduits quelques-uns de mes textes, plus théoriques cependant, mais en relation avec certains sujets des chapitres précédents auxquels ils apportent un complément d’information. Ce sont des articles anciens, qui ont été des jalons de l’histoire récente du discours sur la langue. D’une part, j’ai ainsi évité des développements trop spécialisés dans le texte destiné au grand public, d’autre part ce sont des textes difficiles à retrouver et qui, pour cette raison, me sont souvent demandés par des collègues ou des étudiants d’un peu partout. Chaque texte est situé en peu de mots dans le contexte de l’époque. Ils sont cités tels qu’ils ont été publiés, sans modification.

En annexes figurent un résumé des principales dispositions de la Loi sur la langue officielle de 1974 et de celles de la Charte de la langue française, dans sa version originale de 1977. Suit une brève comparaison de ces deux textes, disponibles aujourd’hui que dans le répertoire historique des lois du Québec, donc difficiles d’accès pour qui n’est pas de formation juridique.

Il me reste l’agréable devoir de remercier les personnes qui ont accompagné la rédaction de ce livre.

En tout premier lieu, Louise Beaudoin, qui a accepté d’en rédiger la préface. Les Québécois gardent tous d’elle le souvenir d’une ministre entièrement dédiée à faire respecter la loi 101 et à promouvoir la langue française, ici et dans le monde.

Je ne saurais trop remercier Monique Cormier, du Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal, et Anne-Marie Villeneuve, éditrice chez Québec Amérique, d’avoir accepté de lire le brouillon de chaque chapitre sitôt qu’il était terminé. Chacune le lisait de son point de vue, Monique Cormier comme lectrice connaissant bien le domaine, Anne-Marie Villeneuve comme lectrice type du public cible, la génération des enfants de la loi 101 dont elle fait partie. Leurs commentaires ont permis de beaucoup améliorer le texte initial. Mes remerciements vont également à Marie-Éva de Villers qui a relu le manuscrit complet une dernière fois avec amitié et avec la compétence et la rigueur qu’on lui connaît.

Je remercie également Chantal Robinson, l’excellente directrice de la bibliothèque de l’Office québécois de la langue française, ainsi que le personnel du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, notamment du Centre de documentation de la Direction des affaires publiques et des communications. Grâce à leur aide si précieuse, j’ai eu accès à tous les documents dont j’ai eu besoin pour remonter le cours de l’histoire de la politique linguistique.

Je remercie enfin tous les collègues qui ont participé avec moi à l’aventure du dossier de la langue française au Québec depuis 1970, ceux de l’Office québécois de la langue française, du Conseil supérieur de la langue française et du Secrétariat à la politique linguistique ainsi que mes collègues linguistes du Québec, de France et de Belgique. Nous en avons discuté tous les aspects, nous en avons vécu ensemble les péripéties jusqu’à aujourd’hui. Je suis conscient de tout ce que je leur dois.

Par-dessus tout, je rends hommage à la lucidité et au courage des deux ministres qui sont à l’origine des lois linguistiques du Québec. D’abord, François Cloutier, en qualité de ministre du gouvernement libéral de Robert Bourassa, qui a piloté la première version d’une intervention législative globale, la Loi sur la langue officielle : on lui doit d’avoir fait de la langue française la seule langue officielle du Québec à une époque où tout tendait vers le bilinguisme français-anglais à la manière de la politique fédérale. Ensuite, Camille Laurin, ministre du premier gouvernement péquiste de René Lévesque, qui lui a succédé et qui a resserré la loi pour accorder à la langue française une plus grande prédominance. Il a donné à la loi linguistique son caractère définitif de Charte de la langue française pour en souligner l’importance décisive pour toute la société québécoise, y compris pour tous les ministères et actes du gouvernement du Québec. L’un et l’autre avaient en commun d’être psychiatres. Il me plaît de penser que cette profession leur avait permis de comprendre l’importance cruciale de la langue pour les personnes, pour les institutions et pour la vie collective d’une nation.

Prologue – De quels embarras s’agit-il?

Autant la langue est, pour le locuteur, une chose familière, quotidienne, allant de soi, autant elle peut être à la source ou agir comme révélateur de tensions au sein de la société.

Ces tensions sont de nature et d’intensité fort variables. Elles sont parfois relativement anodines, par exemple le simple malaise d’un locuteur malhabile à s’exprimer face à un interlocuteur plus performant, la gêne d’un locuteur incapable de maîtriser la norme linguistique de son groupe et qui s’en sent dévalorisé, ce qui l’incitera peut-être à contester la validité de cette norme plutôt que de chercher à l’acquérir. Elles peuvent être potentiellement dangereuses ainsi qu’en témoignent les accrochages entre groupes linguistiques différents selon les rapports qui s’établissent entre eux à travers la pratique du bilinguisme, accrochages qui peuvent fort bien dégénérer en conflits plus ou moins graves, comme la lecture des journaux nous en donne des exemples fréquents.

Si tout va bien, le locuteur ordinaire ne ressent pas ces tensions, qui ne dépassent pas le niveau de l’expérience immédiate et n’atteignent pas le niveau de conscience et de réflexion nécessaire à la cristallisation d’un phénomène ressenti comme un problème, pour lui et pour les autres. Par contre, plus la tension monte, plus les attitudes se figent et plus la recherche d’une solution devient délicate et difficile. Dans l’un et l’autre cas, on observe que les connaissances requises pour discuter avec un minimum de réalisme des questions de langue sont fort peu répandues, en dehors du cercle restreint des linguistes, et encore ceux-ci risquent-ils d’être limités par leurs propres champs de spécialité. Et ainsi, tout le monde en parle à sa manière, avec d’autant plus d’autorité que chacun se sent compétent pour discuter des problèmes qui touchent sa propre langue ou qui découlent de la relation qu’elle entretient avec les autres langues.

Au départ, avant même d’évoquer l’histoire de la politique linguistique québécoise et de faire le point sur la situation actuelle, il est utile de présenter tous les aspects de la langue susceptibles d’être à la source d’un embarras, pour le locuteur individuel ou pour le groupe, au moins pour avoir une vue d’ensemble de ce qui se cache derrière le comportement linguistique. Au terme de ce prologue, le lecteur devrait avoir une bonne idée des problèmes fondamentaux que peut poser la langue et mieux comprendre que leur analyse et la recherche de solutions aient pu provoquer des tensions linguistiques au Québec.

Nous nous proposons d’examiner ici les embarras qui peuvent provenir du rapport du locuteur individuel à sa langue maternelle, du rôle que joue la langue dans la société, du fait que les groupes de locuteurs ne font pas le même usage de la langue, enfin de la coexistence de langues différentes sur le même territoire. Toutes les communautés linguistiques vivent plus ou moins intensément ces embarras, mais chacune à sa manière, selon sa situation sociolinguistique. Le cas du Québec nous servira ici de toile de fond pour les décrire.

Première source d’embarras : les rapports du locuteur individuel à sa langue maternelle

Ils sont complexes. D’une part, il en fait un usage personnel pour exprimer sa pensée et ses sentiments avec la plus grande efficacité possible. D’autre part, il cherche en même temps à communiquer avec les autres, au besoin en adaptant son propos à ses interlocuteurs. D’où une tension constante entre liberté et contrainte sociale.

Le locuteur individuel naît, pour ainsi dire, dans la langue. Dès sa naissance, elle s’impose à lui comme code privilégié de communication avec son entourage. Elle conservera cette fonction tout au long de son existence, dans tous les actes de sa vie personnelle et sociale, du moins si rien ne vient l’obliger à la délaisser en faveur d’une autre langue.

L’usage que le locuteur individuel fait de la langue est, en général, spontané, tout entier orienté vers la pensée à transmettre, vers ce qu’il veut exprimer et communiquer à autrui. En langue parlée, la part de réflexion sur le code, sur la langue en tant que système, est très minime, pour ne pas dire inexistante chez la plupart des locuteurs. En langue écrite, de par les conditions particulières où se trouve alors l’utilisateur, devant sa page blanche ou son écran d’ordinateur, seul avec lui-même à la recherche de la formulation la plus heureuse de sa pensée, souvent entouré de livres de référence, disposant de temps pour hésiter, chercher, vérifier, se relire, corriger, la part de réflexion est plus grande, quoiqu’elle porte plutôt sur la stylistique et la correction linguistique que sur le système lui-même. En fait, à part les linguistes, peu d’utilisateurs de la langue se préoccupent de comprendre comment fonctionne la langue en tant que code et système, sauf cette curiosité constante pour les dictionnaires, c’est-à-dire pour le lexique de la langue.

Chaque locuteur marque de sa personnalité l’usage qu’il fait de la langue. Dans la richesse du système global, chacun puise et utilise une partie des ressources de la langue, mélange relativement homogène composé de choses apprises, de choix personnels et d’emprunts à autrui. Chacun, en somme, a son style, du plus humble des locuteurs à l’écrivain de renom. Ce style résulte de la synthèse de l’histoire de chaque personne : lieu et milieu d’origine, scolarisation, étapes de la carrière, fréquence et intensité des contacts avec d’autres locuteurs, habitude de lecture. Il est également le résultat des attitudes de l’individu à l’égard de la langue, la sienne et celle des autres locuteurs de sa langue, selon qu’il est attentif, observateur, préoccupé d’améliorer la qualité de sa propre performance, ou qu’il est, au contraire, peu désireux de changer ou même hostile à tout autre usage que le sien et celui de ses proches.

Il y a donc une part de liberté dans l’usage de la langue. Mais il s’agit d’une liberté surveillée, soumise à la pression du groupe. Car la langue est fondamentalement une convention sociale et l’efficacité de la communication exige de la part du locuteur individuel le respect minimal des éléments du code partagés avec ses interlocuteurs, s’il veut être compris et accepté. Le style de chacun doit, de ce fait, demeurer dans des limites très précises et toute innovation qui s’en éloigne trop risque au mieux de surprendre, au pire, d’être incomprise. Paradoxe de la liberté de l’usage individuel et de la contrainte sociale de la langue.

À travers la langue, le locuteur individuel ressent et manifeste un profond sentiment d’appartenance à son milieu immédiat d’abord, à sa communauté linguistique globale ensuite. Ce sentiment se manifeste de deux façons : par une certaine manière d’utiliser la langue dans le respect de la norme de son milieu et par le choix de la langue de sa propre communauté comme langue d’usage. À plus forte raison, si une personne abandonne sa langue maternelle au profit d’une autre, phénomène de transfert linguistique qu’on observe dans les milieux bilingues ou multilingues, elle manifeste ouvertement qu’elle rejette sa communauté d’origine et qu’elle préfère s’intégrer à une autre communauté linguistique et culturelle. Entre l’appartenance normale à sa langue maternelle et le transfert linguistique définitif vers une autre, il y a des étapes intermédiaires, nombreuses et subtiles, qui font souvent que le passage d’une langue à l’autre se fait en douceur.

On comprend alors que, généralement, le locuteur individuel soit très attaché à sa langue. Elle lui sert de lien avec tous les membres de son groupe. En même temps que la sécurité, il y trouve la liberté et la spontanéité d’expression, en pleine maîtrise des moyens les plus efficaces pour transmettre sa pensée dans toutes ses nuances.

Enfin, le sentiment d’appartenance et d’attachement à sa propre langue amène le locuteur individuel à se situer à l’égard des autres langues. Ses attitudes dépendront du statut de sa langue par rapport aux autres, selon qu’elle est majoritaire ou minoritaire, de sa perception des locuteurs des autres langues et des attitudes de ceux-ci à l’égard de lui-même, de sa langue et de sa communauté.

En fait, chaque locuteur décide de sa conduite personnelle en matière de langue et, en même temps, participe à la définition de la politique de son groupe par rapport aux autres langues, soit implicitement, par son comportement et ses attitudes, soit explicitement, par l’acceptation ou le rejet d’un projet d’organisation linguistique de la société.

Deuxième source d’embarras : le rôle de la langue dans la société

Dans toute société, la langue est à la fois une institution par rapport à laquelle le locuteur individuel doit se situer et un élément symbolique de cohésion sociale, donc de solidarité et d’identité collective. De ce fait, la langue peut être également une source de tension lorsque plusieurs communautés linguistiques se partagent le même espace social.

La langue est un fait social. On en a toujours convenu. Plus précisément, la langue est une convention sociale, un contrat passé entre tous les locuteurs d’une génération à l’autre, un héritage que reçoit l’individu à la naissance et qu’il transmettra à son tour à ses enfants, avec les modifications que le temps y aura apportées. À lui seul, aucun locuteur individuel ne peut modifier la langue.

Dans cette optique, la langue est, dans la pratique quotidienne, un comportement de l’être humain, analogue aux autres comportements sociaux comme se vêtir (la mode), se nourrir (la cuisine), se constituer en groupe familial (la parenté), se conduire par rapport aux autres (la morale), concevoir l’existence d’un domaine sacré distinct du profane (la religion). De ce point de vue, il n’y a pas de différence de nature entre la langue, la cuisine ou la mode. Dans l’un et l’autre cas, il y a un individu qui fait quelque chose – qui parle, qui mange, qui s’habille –, qui le fait d’une certaine manière qui lui est personnelle tout en se conformant à une manière de faire propre au groupe auquel il appartient. Dans l’un et l’autre cas également, le comportement de l’individu n’est pas parfaitement spontané, ni totalement libre. Il se situe à l’intérieur d’un cadre de référence, d’une norme sociale, qui à la fois facilite la conduite, puisqu’elle est ainsi guidée, et sécurise l’individu, parce qu’alors il ne provoque aucune hostilité de la part des autres membres du groupe, mais qu’au contraire il est accepté, intégré, estimé par eux.

C’est cependant une institution sociale qui a un statut très particulier par rapport aux autres, remarque de Saussure :

La langue – et cette considération prime toutes les autres – est à chaque moment l’affaire de tout le monde; répandue dans une masse et maniée par elle, elle est une chose dont tous les individus se servent toute la journée. Sur ce point, on ne peut établir aucune comparaison entre elle et les autres institutions. Les prescriptions d’un code, les rites d’une religion, les signaux maritimes, etc., n’occupent jamais qu’un certain nombre d’individus à la fois et pendant un temps limité; la langue, au contraire, chacun y participe à chaque instant, et c’est pourquoi elle subit sans cesse l’influence de tous. Ce fait capital suffit à montrer l’impossibilité d’une révolution. La langue est de toutes les institutions sociales celle qui offre le moins de prise aux initiatives. Elle fait corps avec la vie de la masse sociale, et celle-ci, étant naturellement inerte, apparaît avant tout comme un facteur de conservation[4].

On peut considérer également la langue comme un élément de la culture d’une société. Mais là aussi, c’est un élément d’un statut très particulier puisqu’il sert à exprimer tous les autres et puisque c’est par la langue qu’est exposée la production intellectuelle de ses membres dans tous les domaines, poésie, littérature, théâtre, sciences, journaux, revues, télévision, essais, textes scientifiques et commerciaux, etc.

La langue joue, enfin, un important rôle de cohésion sociale. Elle crée entre les individus une solidarité et une connivence de tous les instants. Elle symbolise et manifeste l’appartenance à une société et à une culture originales, différentes des autres, tout aussi riches et dignes de respect.

C’est en ayant en tête ces phénomènes complexes que nous utilisons le terme de communauté linguistique pour désigner les locuteurs qui partagent la même langue sur le même territoire.

Lorsque plusieurs communautés linguistiques se trouvent réunies dans un même pays, la langue remplit pour les locuteurs de chacune d’entre elles la même fonction de cohésion sociale, ils y trouvent le même réconfort, la même solidarité, la même sécurité. Si ces sentiments sont mis en danger, surtout si la libre concurrence entre les langues les compromet, il faut s’attendre à ce que les locuteurs réagissent et qu’il survienne entre les communautés linguistiques des affrontements qui peuvent dégénérer en conflits. Les exemples sont nombreux qui démontrent la justesse de cette observation, par exemple en Belgique, entre Wallons et Flamands, aux États-Unis entre la langue anglaise et la langue espagnole, pour ne citer que ces deux exemples connus. La société doit alors trouver en elle-même les moyens de faire vivre en harmonie toutes les communautés linguistiques. C’est l’objet de toute politique linguistique, comme on le constate en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Catalogne, en Lettonie, au Québec et au Canada, bien évidemment.

Troisième source d’embarras : la variation sociale

Chaque locuteur emploie la langue à sa manière en se pliant plus ou moins à la norme linguistique de son groupe et à celle de sa communauté linguistique. S’ajoute au Québec l’embarras du rapport entre l’usage du français propre au Québec et celui de la France.

Toutes les langues varient, dans toutes leurs composantes, avec une intensité différente d’une composante à l’autre. Le phénomène est universel. La prononciation et le système phonologique sous-jacent ne sont pas identiques d’une variante à l’autre de la même langue et d’une époque à l’autre. La morphologie et la syntaxe changent également, quoique ces parties de la langue soient celles dont l’inertie est la plus grande. Le changement le plus fréquent est celui du lexique, qui se modifie constamment, soit par l’évolution des sens accordés aux mots, soit sous l’influence des nouveautés introduites dans la culture et qu’il faut nommer, soit à la suite des contacts avec d’autres cultures et d’autres langues.

Cette variation de la langue est due à des causes diverses, qui servent habituellement à différencier et à classer les différentes formes de la variation linguistique. Le passage du temps provoque la variation temporelle. L’hétérogénéité de la société entraîne la variation sociale. Les différences d’activités professionnelles donnent lieu à la variation occupationnelle. La dispersion des locuteurs d’une langue dans l’espace se marque par la variation géographique. Enfin, les circonstances où se trouve le locuteur au moment d’utiliser la langue déterminent le registre de son usage, s’il a la compétence d’en changer.

Les attitudes à l’égard de la variation linguistique sont très diverses. En général, la variation temporelle ne gêne personne, surtout lorsqu’il s’agit de constater des usages très anciens, périmés pour ainsi dire. On y trouve même du charme lorsqu’on est suffisamment sensible à cette manifestation du passé, le charme des textes classiques aimés ou celui de la langue de nos grands-parents, langue de nos souvenirs d’enfance souvent. La variation occupationnelle est fort bien acceptée, tout au plus note-t-on une certaine animosité à l’égard des terminologies trop hermétiques et à l’égard des textes rendus incompréhensibles par la trop forte spécialisation du rédacteur, surtout lorsqu’ils sont destinés au grand public comme le sont les textes administratifs, les textes juridiques, les clauses d’un contrat ou les modes d’emploi d’un objet. Par contre, la variation sociale et la variation géographique sont loin de faire l’unanimité. L’une et l’autre sont à la source de vives discussions entre les locuteurs d’une même langue et une source de difficultés pour les locuteurs étrangers qui en connaissent une autre variante.

La variation sociale provient du fait qu’aucune communauté linguistique n’est homogène. Toute communauté se subdivise en sous-groupes plus ou moins nombreux, constitués par les locuteurs qui font un même usage de la langue, usage que l’on met généralement en corrélation avec une ou plusieurs caractéristiques, le niveau socioéconomique, le niveau de scolarité, la distinction ville/ campagne, la région de résidence ou de provenance, l’âge, l’activité professionnelle. Enfin, dans les pays d’immigration comme le Québec, l’usage national de la langue cohabite avec d’autres variétés de français que parlent les locuteurs qui viennent d’autres pays de la francophonie, de France ou des pays du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne, ou des Antilles.

Il en découle divers problèmes sociaux et linguistiques.

On constate que chaque groupe distinct de locuteurs partage, dans les faits, un usage identique de la langue, que ses membres sont d’accord entre eux sur la manière dont il convient de parler, c’est-à-dire qu’ils partagent une même norme linguistique caractéristique de leur groupe. C’est ainsi que peuvent s’opposer la langue populaire et la langue bourgeoise, la langue du milieu (l’argot des malfaiteurs) et la langue des honnêtes gens, la langue des branchés et celle des ringards, etc.

Par contre et en même temps, tous les membres de la communauté linguistique ont une idée précise de la meilleure manière de parler la langue, c’est-à-dire que tous partagent une même norme de référence, dont ils exigent même le respect de la part de ceux des locuteurs qui sont instruits, qui ont des professions de communication ou qui se trouvent dans des circonstances très officielles, le personnel politique par exemple. Dans la vie quotidienne, ces différentes normes cohabitent en général sans problème, chacun connaissant les règles du jeu linguistique. D’un autre point de vue, les différences de normes deviennent l’occasion d’un débat public au moment où elles se manifestent en dehors de leur lieu d’origine, par exemple en littérature, lorsque des auteurs osent écrire en langue populaire, ou encore à la radio, à la télévision, au moindre relâchement de langue. Le débat de la norme peut parfois devenir orageux lorsqu’il est question de la langue de l’école ou lors de la publication de dictionnaires, surtout si les lexicographes introduisent dans le dictionnaire des usages relevant de la langue populaire ou familière.

L’existence de normes différentes oblige le locuteur individuel à se situer par rapport à chacune d’elles et à choisir celle qu’il fera sienne pour son usage personnel, qui peut fort bien ne pas être la norme de son enfance.

La variation géographique provient du fait que chaque région de la francophonie utilise la langue française d’une manière qui lui est propre, facilement perceptible au premier abord par la prononciation et par des particularités lexicales. Si, dans les dictionnaires publiés à Paris, on inclut l’une de ces particularités, elles sont identifiées comme des régionalismes. Cette étiquette peut tout aussi bien renvoyer à un mot ou un sens d’une région de France qu’à un mot d’un autre pays où la langue française est parlée, soit comme langue maternelle (Suisse, Belgique, Québec, Acadie), soit comme langue d’importation (Maghreb, pays africains). Ainsi, la marque région. dans le Nouveau Petit Robert (2004) est définie comme mot ou emploi particulier au français parlé dans une ou plusieurs régions [France, pays francophones], mais qui n’est pas d’usage général ou qui est senti comme propre à une région. Dans le monde hispanique, on emploie le terme de provincialismes (provincialismos)[5] pour désigner les écarts de l’espagnol des pays d’Amérique par rapport à l’espagnol castillan d’Espagne.

Pourtant, à l’évidence, le Québec, s’il est bien une région de la francophonie, n’est pas dans une même relation linguistique par rapport à la langue française qu’une région de France. Il en est de même des pays hispano-américains par rapport à l’espagnol d’Espagne ou des États-Unis par rapport à l’anglais d’Angleterre. À partir du moment où une langue européenne s’est implantée dans différents pays et sur plusieurs continents, elle n’appartient plus en propre au pays d’origine et ne peut plus être sous le contrôle exclusif des institutions de l’ancienne métropole. Elle est devenue une langue internationale, partagée par plusieurs communautés linguistiques qui se l’ont appropriée à part entière.

Cette expansion des langues européennes a eu deux conséquences principales. D’une part, différents pays partagent maintenant la même langue et forment ainsi une grande communauté internationale sur la base de traits culturels et linguistiques communs. Mais en même temps, et malgré eux pour ainsi dire, ils en font un usage différent qui est l’expression de traits culturels qui leur sont particuliers et qui sont les conséquences de leur insertion dans un autre environnement, d’une évolution historique distincte, d’un lent éloignement de la culture de la métropole.

Le locuteur prend ainsi conscience de son appartenance à une communauté plus grande que la sienne, en même temps qu’il réalise qu’il y a des différences entre sa manière de parler et celle des autres.

Le problème devient alors évident et préoccupant : comment concilier l’unité de la langue commune, instrument de communication avec tous les autres pays de la même langue, et l’existence des particularités linguistiques symboliques de son identité et qui désignent les réalités de sa culture et de son environnement?

Quatrième source d’embarras : la concurrence entre les langues

De tout temps, les langues sont en contact et, de nos jours, de plus en plus en concurrence les unes avec les autres, surtout à cause de l’immigration.

Il est très rare qu’un pays soit rigoureusement homogène du point de vue linguistique. En général, plusieurs communautés linguistiques cohabitent sur le même territoire où elles entretiennent des rapports qui peuvent varier à l’infini, entre les deux pôles extrêmes de l’indifférence et de l’hostilité.

Il y a autant de sources à la concurrence entre langues qu’il y a de pays et de situations historiques.

Lors de la découverte et de la colonisation de l’Amérique, les pays européens, la France, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal, ont superposé leurs langues aux langues des populations autochtones, le plus souvent sans s’en préoccuper, les considérant au contraire comme primitives et tout au plus utiles à l’exploration des nouveaux territoires.

Au début de l’implantation de la langue européenne dans son nouvel environnement, l’usage de la langue dans la colonie demeure identique à celui de la métropole. Ce n’est que progressivement qu’il diverge et s’éloigne peu à peu du modèle européen, quand les descendants des premiers « colons » s’approprient la langue en même temps que le pays. L’usage américain n’est pas identique à l’usage britannique, la langue espagnole varie d’un pays à l’autre de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Par contre, au Québec, cette question est toujours l’objet d’un éternel litige.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la diminution du taux de naissance dans les pays industrialisés, jointe à la reprise de l’immigration massive, a modifié en profondeur la structure de la population des pays d’accueil. De nouvelles langues et, donc, de nouvelles cultures s’ajoutent au fond culturel ancien. Plus les membres de ces communautés sont nombreux, plus elles s’affirment, réclament le droit à la différence, cherchent une manière de participer à la vie nationale sans nécessairement vouloir s’y fondre totalement, en abandonnant toutes leurs caractéristiques culturelles, comme la langue ou la religion. La France, par exemple, a accueilli beaucoup de nouveaux citoyens en provenance d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne, qui s’intègrent difficilement, moins sur le plan linguistique, puisque le français s’impose comme langue de survie, que dans le domaine religieux et dans les modes de vie. Les États-Unis, autre exemple, voient les populations de langue espagnole croître rapidement, en provenance des pays d’Amérique latine. L’usage de l’espagnol augmente constamment et une forme spontanée de bilinguisme se pratique au sein de la population de bien des États, avec, en réaction, l’augmentation d’un courant d’opinion au sein de la majorité anglophone en faveur d’une politique déclarant l’anglais seule langue officielle de la Confédération. Plusieurs États, dont la Californie, ont déjà opté pour une telle politique, dont on peut penser qu’elle est difficilement applicable dans les faits.

Et pendant que les pays et les régions se diversifient et se fragmentent, la tendance inverse s’accélère, vers l’uniformisation linguistique et culturelle du monde. L’usage de la langue anglaise se répand dans tous les pays au détriment des langues nationales par la mondialisation de l’économie, la concentration de l’information scientifique et technique, l’introduction des moyens électroniques de communication, d’échange et de conversation, comme Internet. Tous ces phénomènes ont partout les mêmes conséquences sociolinguistiques : briser les contraintes linguistiques nationales qui encerclent chaque personne dans sa langue maternelle, modifier les besoins et aspirations de chacun, individualiser les comportements en fonction d’intérêts personnels immédiats. Les consensus nationaux en matière d’usage des langues s’effritent encore davantage.

Les situations de concurrence linguistique sont, on le voit, très variées, plus ou moins complexes, plus ou moins conflictuelles.

Un ultime embarras : la fragilité de la terminologie

Les termes utilisés pour décrire une situation sociolinguistique complexe, majorité, minorité, langue principale, langue dominante, immigrant, intégration, sont eux-mêmes piégés, en ce sens qu’ils sont susceptibles d’être interprétés hors de leur sens premier et réel, par l’adjonction de connotations péjoratives ou dépréciatives qu’ils n’ont pas en réalité ou qu’ils n’avaient pas à l’origine. Quand un terme devient suspect, il est difficile de l’utiliser et quasi impossible de lui redonner son innocence. Pas surprenant alors que l’euphémisme prolifère, vidant les notions de leur substance et nuisant fortement à la précision des mots et, conséquemment, à l’efficacité de l’analyse et de la discussion sociale pourtant nécessaire. La rectitude politique fait ici des ravages considérables en noyant tout dans une sorte de politesse apparente où l’intention de ne pas blesser l’interlocuteur compromet la qualité et l’efficacité de la communication. C’est que, dans les situations de concurrence linguistique, la sensibilité des individus et des groupes mis en cause est très vive, beaucoup plus vive que lorsqu’il s’agit de variation linguistique. Chaque locuteur individuel est touché. La relation d’identité à la langue joue à fond, l’avenir de la communauté linguistique est en jeu, une certaine conception des rapports entre les langues et entre ceux qui les parlent est menacée ou tout au moins contestée, certainement soumise à examen. Les réactions sont donc immédiates et explicites. Il n’est pas toujours facile de conduire un débat serein, avec un minimum d’objectivité.

Le Québec est un bon exemple d’un pays qui a cherché et qui cherche toujours une réponse à tous ces embarras dans le cadre d’une société juste et démocratique. Ce n’est jamais facile au jour le jour, comme en témoigne l’aventure de la politique linguistique.

Première partie – L’invention de la politique linguistique québécoise

À l’origine de la politique linguistique telle que nous la connaissons maintenant, il nous faut évoquer en tout premier lieu les circonstances qui ont amené deux grandes langues européennes, le français et l’anglais, à se retrouver face à face dans la vallée du Saint-Laurent et la manière dont ont réagi les Français de la Nouvelle-France, les ancêtres des Québécois francophones d’aujourd’hui. Il nous faut décrire, en deuxième lieu, le long processus de réflexion et de discussions dont est sortie peu à peu l’intention de prendre les moyens d’assurer un avenir à la langue et à la culture françaises au Québec. Nous rappellerons ainsi les principaux événements qui ont permis aux Québécois de prendre conscience de la situation de la langue française au Québec et de discerner de mieux en mieux les moyens à employer pour pallier les dangers qu’elle court en terre d’Amérique. Ce sera là l’objet du premier chapitre de la première partie de l’ouvrage, en deux sections, l’arrière-plan historique de la politique linguistique et l’approfondissement de la situation du français face à l’anglais.

Le deuxième chapitre de la première partie s’ouvre sur l’événement qui a déclenché une crise linguistique sans précédent au Québec, l’affaire de Saint-Léonard. Elle forcera le gouvernement de l’Union nationale à improviser de toute urgence la première loi linguistique, le bill 63 (1969), dont l’échec entraînera la promulgation, par le gouvernement libéral de Robert Bourassa, d’une loi plus précise, plus globale, plus coercitive, la loi 22 (1974), loi qui accorda, pour la première fois, au français le statut de seule langue officielle du Québec. Le gouvernement du Parti québécois, porté au pouvoir en 1976, jugea que cette loi autorisait trop facilement l’emploi de la langue anglaise en lieu et place de la langue française et qu’elle favorisait trop systématiquement le recours au bilinguisme, qui a toujours joué au détriment de la langue française. Il lui substitua en 1977 la Charte de la langue française, dite loi 101.

Mais, avant même de passer aux textes de la première partie de ce livre, une remarque préliminaire s’impose : la manière de nommer les descendants des habitants de la Nouvelle-France a beaucoup varié au fil des années, en même temps que la population du nouveau pays devenait de plus en plus composite.

De canadiens à québécois

Ces diverses dénominations subsistent dans les textes de chaque époque. Certaines sont toujours en usage dans le vocabulaire politique d’aujourd’hui, dotées de connotations idéologiques particulières.

À l’époque de la Nouvelle-France, on appelait Canadiens ceux qui y résidaient de manière permanente, et leurs descendants, par opposition à ceux qui y étaient de passage, militaires et administrateurs en mission au nom du Roy. En effet, depuis les voyages de Jacques Cartier, au début du XVIe siècle, le mot Canada servait à désigner une partie ou le tout de la vallée du Saint-Laurent, comme le montrent les cartes géographiques anciennes. Ce vocable prendra une grande extension par la suite jusqu’à devenir le nom officiel de tout le pays au nord des États-Unis.

Au lendemain de la Défaite/Conquête de 1760, les habitants de l’ex-Nouvelle-France continuent de se dire Canadiens par opposition aux Anglais qui immigreront dans la nouvelle colonie britannique. Ceux-ci prendront l’habitude de les appeler les Français pour bien souligner leur ancienne appartenance à une autre nation et à une autre culture. Ainsi, l’opposition entre les Français et les Anglais deviendra symbolique des allégeances et des cultures des deux groupes réunis sur le même territoire par les hasards des guerres européennes de l’époque. Ainsi, Alexis de Tocqueville écrit, en 1831 : « Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadiens, les autres continuent de s’appeler Anglais [6]. »

Dans son rapport de 1839, Lord Durham fonde toute son analyse de la situation de la colonie britannique sur l’observation des antipathies viscérales entre les Anglais et les Français, qu’il nomme aussi parfois les Canadiens ou les Canadiens français.

À partir de la Confédération de 1867, les deux peuples fondateurs deviennent les Canadiens français et les Canadiens anglais. Les Canadiens du temps de la Nouvelle-France se transforment alors en Canadiens français, puisque le mot Canada servira dorénavant à désigner l’ensemble du nouveau pays et qu’en conséquence, le terme Canadiens sera utilisé comme générique pour désigner tous les habitants du pays indépendamment de leur origine, de leur langue et du lieu de résidence dans le pays.

Lors des États généraux du Canada français (novembre 1967), une scission se produit entre les Canadiens français. Les Canadiens français du Québec choisissent de se nommer Québécois, les Canadiens français des autres provinces deviennent les francophones hors Québec, qui se désignent aujourd’hui soit comme Acadiens, soit comme francophones du Canada, les uns et les autres réunis dans une même Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. La situation sociopolitique de chaque groupe est si différente que la notion de Canada français a éclaté. Tous en ont pris conscience :

Après la disparition avouée du Canada français en tant que symbole national, on a pu observer une certaine forme de morcellement de l’identité francophone au Canada. La manifestation de luttes régionales a aussi contribué à ce nouveau phénomène. Depuis, force est de constater que malgré l’usage commun de la langue, les communautés francophones et acadienne et le Québec francophone ont emprunté des avenues de développement différentes[7] .

De nos jours, la manière de nommer les habitants de la « province » de Québec (selon la terminologie officielle de la Constitution canadienne) est devenue confuse, à tout le moins changeante selon le point de vue.

Selon la langue, on partage la population entre francophone, anglophone et allophone, sans qu’on sache trop si les Amérindiens et les Inuits sont inclus dans cette dernière catégorie. Du strict point de vue linguistique, on a plutôt tendance à les considérer dans une classe à part, comme locuteurs des langues autochtones, subdivisées en grandes familles linguistiques dont les dialectes sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Au Québec, on distingue neuf familles de langues autochtones[8] : l’algonquin, l’attikamek, le cri, le micmac, le mohawk, le montagnais, le naskapi et la grande famille de l’inuktitut.

Selon la « province » où les personnes de langue française résident, on parle aujourd’hui de Québécois, de francophones hors Québec, d’Acadiens, tout en les considérant tous comme des Canadiens, au sens qu’a ce mot aujourd’hui dans la Confédération canadienne. De temps à autre, on voit ressurgir l’appellation quelque peu vieillie de Canadiens français, qui a pris, de ce fait, un petit air archaïque.

Au Québec, le terme Québécois lui-même est devenu ambigu. Tantôt, on désigne sous ce nom les Québécois de langue française, les Québécois de souche (comme on commence à dire en France les Français de souche), pour les différencier des Anglais et des immigrants, anciens ou récents, plus ou moins profondément intégrés. Tantôt, on désigne sous ce terme, dans la foulée d’une nouvelle conception du NOUS inclusif, tous les citoyens du Québec, indépendamment de leurs langues d’origine ou de leurs langues maternelles, y compris les Anglo-Québécois et les Autochtones.

Enfin, l’adjectif français tend à être remplacé par francophone dans des contextes de plus en plus différents, par exemple la chanson francophone, la librairie francophone, en rupture avec le sens étymologique du terme, qui parle (-phone) français (franco). L’adjectif francophone prend ainsi, de plus en plus souvent, le sens de langue française, sans doute pour éviter la double interprétation possible de l’adjectif français, selon qu’il se réfère à la langue ou à la France.

Pour la rédaction de ce livre, nous utilisons les dénominations de chaque époque, pour éviter les anachronismes. Ainsi, les citoyens du Québec de langue française sont successivement nommés Canadiens, Canadiens français, Québécois, ou même aujourd’hui Québécois de langue française. Bien évidemment, nous citons les textes sans y rien changer, même s’ils comportent des mots aujourd’hui devenus tabous, notamment le mot race, neutre jusqu’aux années 1940, qui a acquis depuis lors une forte valeur dépréciative qui en interdit l’emploi de nos jours.

Chapitre I – La genèse du projet de politique linguistique au Québec

L’arrière-plan historique

Il faut remonter aux XVIIe et XVIIIe siècles pour retracer les événements à l’origine de la politique linguistique du Québec et de celles du Canada, car il y en a plusieurs[9].

Nous les évoquerons succinctement dans ce premier chapitre. Le fait essentiel est la concurrence entre la langue française introduite en Amérique par la colonisation française (1608-1760) et la langue anglaise imposée à la population à la suite de la défaite des troupes françaises de Montcalm aux mains des troupes anglaises de Wolfe sur les plaines d’Abraham, en septembre 1759. Le traité de Paris de 1763 devait consacrer la cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre.

1. L’introduction de la langue française dans la vallée du Saint-Laurent : diversité linguistique de la population

La langue française est introduite sur les rives du Saint-Laurent par la colonisation française, surtout à partir de la fondation de Québec en 1608.

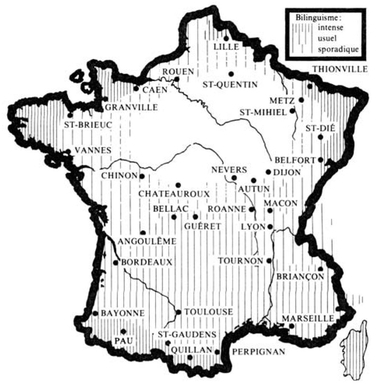

À cette époque, le français du Roy, c’est-à-dire celui de l’Île-de-France autour de la capitale Paris, coexistait en France avec un grand nombre de dialectes du français, appelés péjorativement patois, qui correspondaient plus au moins aux anciennes provinces de France, comme le montre la carte suivante[10].

Le français du Roy était la langue de l’administration (depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539), la langue du commerce, la langue de l’enseignement avec le latin, la langue des grands écrivains, en somme celle de la noblesse, du haut clergé, de la bourgeoisie. C’était également la langue d’intercommunication entre gens de dialectes (de patois) différents.

La France de l’époque se caractérisait par la prédominance du français du Roy et une pratique du bilinguisme français/dialectes dont l’intensité variait beaucoup chez les Français d’alors selon la région, le statut social et le niveau d’instruction du locuteur, selon aussi qu’il habitait la ville ou la campagne. L’intercompréhension entre le français du Roy et les variantes dialectales diminuait selon qu’on s’éloignait de l’Île-de-France, c’est-à-dire de la région de Paris où résidait le Roy, soit vers le sud, domaine des langues d’oc, soit vers le sud-est, domaine du franco-provençal. Notons qu’à la périphérie de la France, les langues de trois régions n’étaient pas d’origine latine, la Bretagne où on parlait le breton, langue d’origine celtique, l’Alsace où on parlait l’alsacien ou le lorrain d’origine germanique, enfin le pays basque et sa langue, langue non-indo-européenne dont l’origine est un mystère encore aujourd’hui.

Alain Rey est d’avis que le français du Roy et les dialectes constituaient un continuum linguistique et non une mosaïque de langues :

À l’intérieur même de l’ancien français, les territoires dialectaux se perçoivent avec des variantes phonétiques et morphologiques, et des originalités dans le lexique, mais sans que se dégagent de véritables langues différentes. Un groupe à l’Est (lorrain, bourguignon), un groupe au Nord-Est (picard et wallon), un groupe à l’Ouest (normand, angevin, poitevin) entourent un groupe central parfois appelé francien. Mais, à part quelques traits indiscutables, les différences dialectales de l’ancien français (y compris ce francien) relèvent d’une illusion historique. Ce qui est devenu le français, ce n’est pas un dialecte, celui de l’Île-de-France, parmi d’autres dialectes, mais déjà une langue largement partagée, diffusée par le pouvoir royal[11].

Ceux et celles qui sont venus en Nouvelle-France étaient ou des représentants de l’autorité royale, ou des militaires (officiers et hommes de troupe), ou des membres du haut et du bas clergé, ou des personnes recrutées pour émigrer dans la colonie (artisans, paysans, commerçants, etc.). Autour des ports d’embarquement, surtout La Rochelle, Dieppe, Honfleur, Saint-Malo, la nouvelle d’une colonie au-delà de la mer était certainement plus connue qu’ailleurs, ce qui a favorisé le recrutement de gens des régions avoisinantes.

Quelles étaient les régions de France d’où ces personnes sont venues? Deux chercheurs ont tenté de répondre à la question.

La première et la plus importante enquête est celle de Stanislas Lortie, historien, démographe et surtout généalogiste québécois. Lortie a patiemment parcouru les archives, surtout les actes des notaires et les registres de paroisse, pour y retrouver les noms et les provinces d’origine des habitants de la Nouvelle-France venus entre 1608 et 1700 et qui y sont mentionnés lors de mariages, de ventes, de baptêmes, de testaments. Il a ainsi retrouvé la trace de 4 894 personnes qu’il a réparties en quatre tranches de 20 ans chacune. Il a publié le résultat de ses recherches dans un article intitulé De l’origine des Canadiens français, publié en 1903[12]. Lortie a classé et compté les habitants de la Nouvelle-France selon la province d’origine, ce qui donne la répartition suivante, selon le tableau cité par Barbaud :

| Provinces où étaient nés les émigrants | Nombre des émigrants | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Époque où ils apparaissent dans les registres | Totaux de 1608 à 1700 | ||||

| 1608 à 1640 | 1640 à 1660 | 1660 à 1680 | 1680 à 1700 | ||

| Augoumois | — | 13 | 54 | 26 | 93 |

| Anjou | 2 | 56 | 60 | 21 | 139 |

| Artois | — | 2 | 9 | 3 | 14 |

| Aunis, Île de Rhé, Île d’Oléron | 23 | 115 | 293 | 93 | 524 |

| Auvergne | — | 3 | 18 | 14 | 35 |

| Béarn | — | 1 | 1 | 8 | 10 |

| Beauce | 14 | 22 | 46 | 23 | 105 |

| Berry | 1 | 5 | 32 | 11 | 49 |

| Bourgogne | 1 | 6 | 36 | 21 | 64 |

| Bourbonnais | — | 1 | 2 | 5 | 8 |

| Bretagne | 4 | 9 | 108 | 54 | 175 |

| Brie | 2 | 7 | 25 | 2 | 36 |

| Champagne | 7 | 23 | 76 | 23 | 129 |

| Comté de Foix | — | 1 | 1 | — | 2 |

| Dauphiné | — | 4 | 14 | 6 | 24 |

| Flandre, Hainaut | — | 1 | 11 | 3 | 15 |

| Franche-Comté | — | — | 1 | 5 | 6 |

| Gascogne | — | 5 | 22 | 24 | 51 |

| Guyenne | — | 8 | 61 | 55 | 124 |

| Île-de-France | 36 | 76 | 378 | 131 | 621 |

| Languedoc | — | 1 | 26 | 23 | 50 |

| Limousin | — | 5 | 26 | 44 | 75 |

| Lorraine | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 |

| Lyonnais | 1 | 3 | 13 | 16 | 33 |

| Maine | 1 | 66 | 31 | 15 | 113 |

| Marche | — | 1 | 1 | 4 | 6 |

| Nivernais | — | 2 | 4 | 1 | 7 |

| Normandie | 89 | 270 | 481 | 118 | 958 |

| Orléanais | 4 | 7 | 33 | 19 | 63 |

| Perche | 89 | 122 | 24 | 3 | 238 |

| Périgord | — | 1 | 28 | 16 | 45 |

| Picardie | 11 | 7 | 60 | 18 | 96 |

| Poitou | — | 54 | 357 | 158 | 569 |

| Provence | — | 3 | 13 | 6 | 22 |

| Roussillon | — | — | 2 | — | 2 |

| Saintonge | 10 | 37 | 140 | 87 | 274 |

| Savoie | — | — | 6 | 6 | 12 |

| Touraine | — | 21 | 42 | 28 | 91 |

| Totaux | 296 | 964 | 2542 | 1092 | 4894 |

D’après ces statistiques, les provinces d’origine les plus souvent citées dans les archives sont la Normandie, l’Aunis-Saintonge, l’Île-de-France, la Bretagne non bretonnante, la Perche, le Poitou et la Champagne.

Ernest Martin, linguiste français et professeur à l’Université de Bordeaux, a repris les chiffres de Lortie, mais en répartissant les immigrants selon les zones sociolinguistiques de la France de l’époque. Un autre linguiste français, Bernard Pottier, avait décrit la situation du français en France au milieu du XXe siècle par rapport à la pratique des dialectes ou des langues non romanes (alsacien, basque, breton). Il constatait une pratique d’un bilinguisme plus ou moins intense entre le français, langue commune que l’augmentation de la scolarité avait favorisé, et les autres idiomes, surtout parlés dans les campagnes, par les personnes âgées et dans les activités quotidiennes, le travail des champs, le marché, la pêche, la chasse. L’intensité de ce bilinguisme français-dialectes variait selon les régions de France, ce que montre la carte suivante de Bernard Pottier[13] :

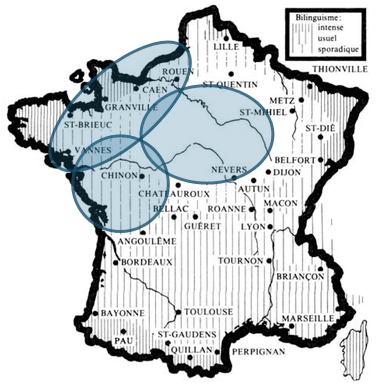

La persistance de l’usage des dialectes en France, de même que leur distribution autour de la zone du français, incitait à penser que telle était la situation au XVIIe siècle, quoique le bilinguisme y fût sans doute plus répandu. Philippe Barbaud a donc, à bon droit, eu l’idée de reporter les origines provinciales de la population de la Nouvelle-France sur la carte du bilinguisme français-dialectes de Bernard Pottier. Il peut ainsi mieux cerner la langue, de même que le degré de bilinguisme, c’est-à-dire du niveau de familiarité avec le français du Roy, que chacun apportait avec lui en Nouvelle-France. Selon soit Lortie, soit Martin, soit Pottier, on distingue ainsi les trois grandes régions d’origine de la population, que nous encerclons sur la carte suivante :

Selon la compétence linguistique, les premiers arrivants en Nouvelle-France en provenance de France, les ancêtres des Québécois de souche, se répartissaient en trois groupes :

- les uns parlaient français, soit environ 25 % de la population immigrante. Ils étaient originaires pour la plupart de l’Île-de-France et des régions avoisinantes. Nous les nommerons « les francisants » pour les distinguer des deux autres groupes;

- les autres (environ 30 % de la population) parlaient le dialecte de leur région, mais connaissaient le français et étaient capables d’en faire usage. Nous les dirons « dialectisants », pour les distinguer du groupe suivant;

- d’autres enfin, soit environ 45 % de la population, parlaient surtout leurs dialectes, mais avaient tout de même une certaine connaissance du français du Roy. Par rapport au groupe précédent, nous les dirons « patoisants ».

Malgré ces différences, l’unité linguistique de la colonie autour du français du Roy se réalise rapidement à la fin du XVIIe ou au tout début du XVIIIe siècle. Elle se produit en Nouvelle-France plus tôt qu’en France où elle ne s’amorcera qu’à partir de la Révolution, moment où prend naissance l’idéologie de l’unité linguistique de la France sous le slogan Une nation, une langue[14] et où l’emploi des dialectes sera proscrit de l’usage public et combattu par les institutions de l’État, notamment le service militaire et l’Éducation nationale. À ce moment-là, les relations avec la France seront rompues, conséquence de la cession de l’ex-colonie à l’Angleterre. La langue française en terre d’Amérique évoluera en marge de ce qui se passera en France.

Deux raisons principales expliquent cette unité linguistique rapide.

D’une part, le français du Roy est la langue des autorités politiques, donc de l’Administration de la colonie, la langue des autorités religieuses, donc de la pratique de la religion catholique avec le latin du cérémonial, des services de santé et des premières écoles, la langue des seigneurs et de la gestion des seigneuries.

D’autre part, la cohabitation forcée des émigrants sur un étroit territoire mélange la population sans tenir compte des lieux d’origine ni de la compétence linguistique des personnes. Le contact entre les différents dialectes est constant et tous les dialectisants ou patoisants sont en contact quotidien avec le français du Roy. Tous ont besoin d’une langue commune pour vivre ensemble. La situation sociolinguistique de la Nouvelle-France, sur ce point, est très différente de celle de la France de la même époque où les distances et la difficulté des communications ne favorisaient guère les contacts entre locuteurs de compétence linguistique différente.

On peut ajouter une troisième raison, dont on peut penser qu’elle a sûrement contribué à la diffusion du français du Roy, l’arrivée des Filles du Roy, épisode qui a profondément marqué le folklore des origines de la population de la Nouvelle-France. De 1663 à 1673, donc au tout début de la colonie, environ 770 jeunes femmes, célibataires ou veuves, sont recrutées en France, souvent dotées par le Roy et amenées en Nouvelle-France pour corriger le déséquilibre démographique de la colonie où il n’y avait qu’une femme pour sept hommes. Une majorité de ces femmes (58 %) provenaient de la région parisienne, parlaient français et étaient souvent instruites. Elles ont influencé la langue de leur mari et celle de leurs enfants et ainsi contribué à la diffusion du français dans la colonie naissante.

Des traces de la langue de cette époque subsistent dans le français du Québec d’aujourd’hui, par exemple la prononciation en wé du groupe wa, comme dans toi, moi, qui était la prononciation correcte à cette époque. Des mots de cette langue subsistent dans le lexique habituel des locuteurs québécois, alors qu’ils ne sont plus en usage en France ou y sont considérés comme des archaïsmes, par exemple abrier, s’abrier, achalandage, attisée, batture, bordages, brunante, bûcher (du bois), calé (chauve), creux (profond), garrocher, poudrerie, ripe (copeaux), tuque. C’est la première et la plus ancienne source de ce qu’on appelle les québécismes.