L’Aménagement linguistique du Québec

Jean-Claude Corbeil

Introduction

« Pendant que j’y pense… »

Nous avons choisi de traiter dans cet ouvrage de la question linguistique québécoise et plus particulièrement de la législation linguistique. Alors que nous nous sentons encore très près des événements de la dernière décennie et pendant que l’effervescence des idées et le choc des opinions agitent encore notre mémoire, il nous paraît opportun de faire le point sur cette question.

Conscient de ce que notre entreprise a de prématuré, faute de recul —la législation linguistique étant trop récente pour que nous puissions en évaluer les retombées— et faute également de perspective historique —l’histoire de la langue française au Québec nous apparaissant comme un terrain vierge où quelques rares explorateurs se sont aventurés—, nous nous y engageons en toute humilité, poussé par des préoccupations d’ordres très divers.

Nous tentons d’abord d’expliquer les mobiles qui ont amené le Québec à entreprendre une œuvre aussi étonnante et inédite que la conception et l’adoption, non seulement d’une seule, mais de plusieurs législations linguistiques successives. Il fallait qu’il y eût de très bonnes raisons, car les hommes politiques n’interviennent qu’à la dernière extrémité dans ce domaine, sachant d’instinct que le citoyen y est d’une grande sensibilité, qu’il y a donc pour eux des risques, surtout lorsque la nation comporte plusieurs langues et cultures. Cette réserve, nous l’avons observée non seulement au Québec et au Canada, mais aussi bien en Afrique noire, dans le monde arabe, en Europe, par exemple en France, en Belgique ou en Suisse. En conséquence, nous retraçons dans le premier chapitre les grandes étapes de l’histoire du statut de la langue française au Québec et dans le deuxième le cheminement récent des idées au sujet de la situation de la langue française au Québec, de la nécessité d’une intervention de l’État pour rétablir la langue de la majorité dans tous ses droits, enfin au sujet du contenu d’une éventuelle législation. Il apparaît alors très clairement que la langue française a toujours été l’objet d’un souci constant de la part des Québécois, comme facteur central et symbole d’une volonté partagée d’être soi, sur les plans religieux, culturel, économique et politique; la politique linguistique a des sources lointaines et elle fait partie d’un projet collectif global que les Québécois poursuivent depuis longtemps d’une génération à l’autre, selon les hauts et les bas de l’Histoire.

Ensuite, nous cherchons à exposer la stratégie et la logique qui sous-tendent la législation actuelle. La loi n’est pas explicite sur tout : la stratégie globale est plus vaste, où la loi est la pièce maîtresse qui définit et garantit le statut de la langue française et des langues des minorités, y compris l’anglais, langue de la minorité historique. La loi prévoit aussi la manière et les moyens d’atteindre une nouvelle situation linguistique jugée meilleure et souhaitable. De plus, un texte de loi n’est pas de lecture aisée, puisqu’il demeure de style juridique malgré les intentions de clarté et de simplicité du rédacteur et parce qu’il n’est jamais didactique, en ce sens que ne sont jamais expliquées les raisons d’être des choses. Le chapitre quatre décrit donc la stratégie linguistique québécoise, celle du statut de la langue française et celle de la qualité de la langue, stratégie qui s’appuie sur des éléments de théorie dont les principaux sont présentés au chapitre trois.

Nous souhaitons enfin contribuer aux recherches actuellement en cours dans le monde afin de trouver des solutions aux problèmes des relations entre les langues. Nous avons pu constater que l’expérience québécoise suscite effectivement beaucoup d’intérêt, autant chez les spécialistes, les universitaires, les fonctionnaires et les dirigeants d’entreprises que chez les hommes politiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons, au début du chapitre cinq, une première description du modèle linguistique que nous pouvons en tirer, convaincu qu’il pourra servir aux peuples de la francophonie dont les problèmes linguistiques nombreux et souvent peu connus présentent beaucoup d’analogies avec ceux du Québec. L’analyse de ces problèmes permettra, selon nous, de dédramatiser des situations nationales vécues jusqu’à maintenant en vase clos.

Dans la seconde partie de ce cinquième chapitre, nous faisons l’inventaire des défis linguistiques que doit relever la francophonie. Il est urgent en effet que l’intérêt que nous manifestons à son endroit dépasse le stade des allocutions de circonstances prononcées à l’occasion de rencontres à caractère politique, littéraire ou scientifique.

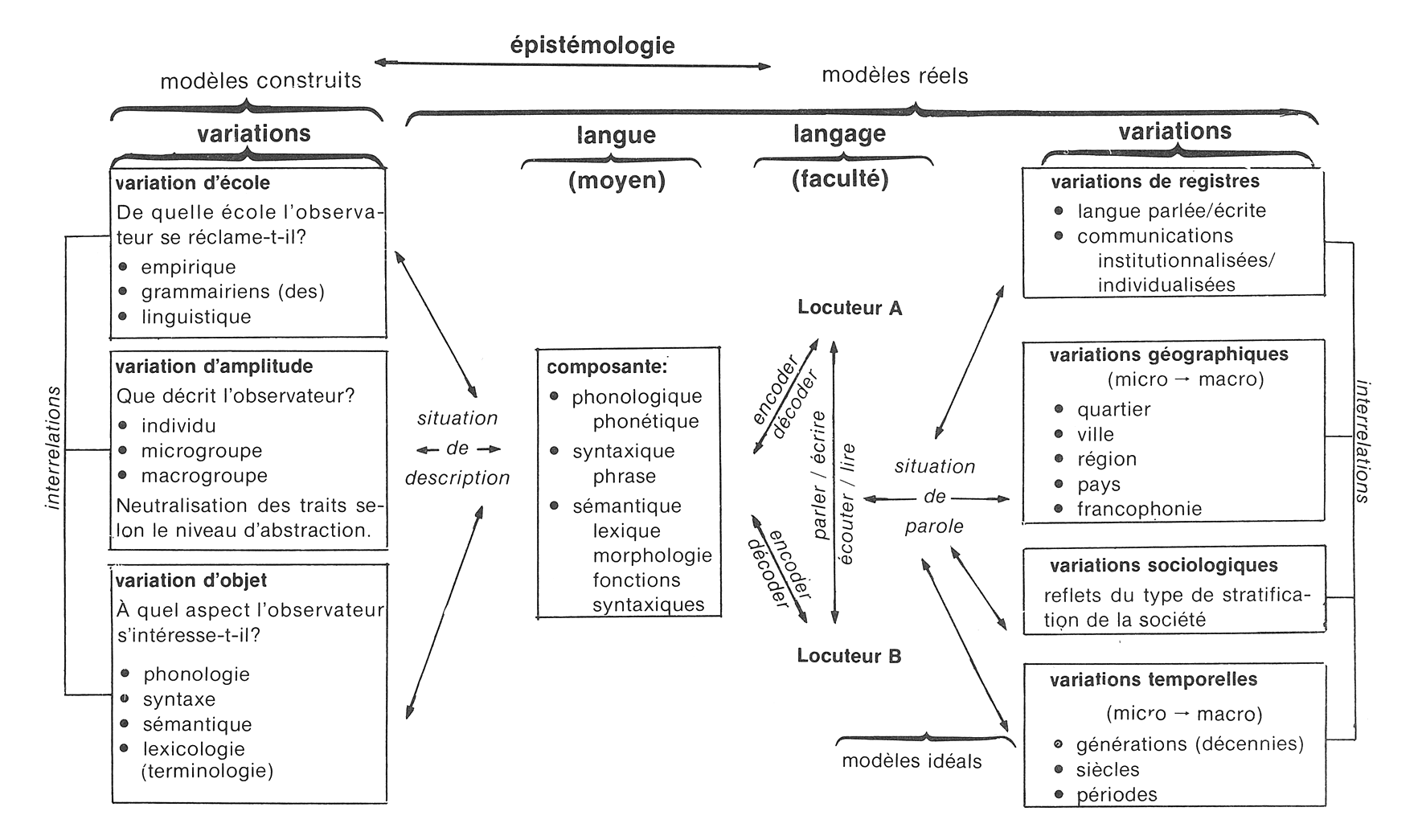

Les travaux de ces dix dernières années, menés au Canada par la Commission Laurendeau-Dunton (chapitre 2, 2.), au Québec par la Commission Gendron (chapitre 2, 3.) et l’Office de la langue française (chapitre 2, 4.), traitent de problèmes qui relèvent de cette partie de la sociolinguistique qu’on appelle en anglais « language planning », dénomination qui a donné en français le calque « planification linguistique ». Nous préférons pour notre part l’expression « aménagement linguistique ». Ce n’est pas simple caprice. Les mots, même les plus abstraits, traînent avec eux, comme leur ombre, des associations, des connotations qui sont comme leur réputation, qui font naître chez les usagers des préjugés favorables ou défavorables. Nous avons remarqué que le syntagme « planification linguistique » pouvait facilement avoir en français une connotation péjorative : l’expression suggère une intervention dirigiste, de type bureaucratique, un peu à la manière des plans quinquennaux en économie, où les experts ont le pas sur les citoyens et les hommes politiques. Par contre, l’expression « aménagement linguistique » s’inscrit dans la série « aménagement du territoire », « aménagement des ressources hydroélectriques ». Elle évoque un effort à moyen et à long termes pour mieux tirer parti d’une ressource, collective[1], la ou les langues, en fonction des besoins et des intérêts de la nation, selon un plan souple qui oriente l’évolution de la société sans la brusquer mais au contraire en réclamant son adhésion et sa participation. En outre, le mot « aménagement » engendre des équivalents plus transparents et plus facilement acceptables pour « language status planning » et « language corpus planning[2] », qui deviennent « aménagement du statut de la langue » et « aménagement de la langue », lorsque l’action porte sur le système même de la langue (par exemple la réduction du nombre d’allophones, l’établissement d’une orthographe, l’enrichissement du vocabulaire par néologie) ou sur la qualité de la langue conçue comme étant la généralisation d’un des usages d’une langue érigé en modèle pour la communication institutionnalisée.

Compte tenu de leurs mandats respectifs, les Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron ont été amenées à définir, à évaluer et à comparer le statut de chacune des langues en présence, notamment l’anglais et le français, ce qui a donné lieu à des travaux de recherche particulièrement intéressants autant du point de vue méthodologique que théorique. À l’Office, nous nous sommes surtout intéressés à la méthodologie du changement linguistique planifié, à la définition et à la pratique du bilinguisme fonctionnel (chapitre 3, 1.), à la régulation linguistique, c’est-à-dire à la manière dont les comportements linguistiques d’une collectivité se standardisent (chapitre 3, 4.) et à l’analyse du concept de normalisation selon qu’on l’applique aux vocabulaires de spécialités ou à la langue commune (chapitre 3, 4.2.), ce qui implique un inventaire et une description des fonctions de la langue (chapitre 3, 2.). Nous nous sommes aussi rendu compte que, dans la plupart des pays[3], bon nombre de pratiques linguistiques sont définies par des lois ou des règlements visant entre autres l’enseignement d’une ou de plusieurs langues maternelles ou étrangères, la langue du système juridique, la langue des raisons sociales, des marques de commerce, du commerce intérieur et extérieur, de l’affichage et de l’étiquetage, etc. En fait, si l’impression subsiste qu’il est rare de légiférer en matière de langue, c’est qu’on a surtout à l’esprit des lois portant spécifiquement sur la ou les langues, comme la Charte de la langue française ou la Loi sur les langues officielles. On oublie ou on ignore que des dispositions législatives ou réglementaires traitent de l’usage des langues dans des domaines particuliers et que l’ensemble finit par constituer le statut juridique d’une langue sur un territoire.

La manière de désigner les « Français d’Amérique » varie beaucoup selon les époques et les auteurs. Jadis, on disait les « Canadiens » par opposition aux « Anglais », puis par la suite les « Canadiens français » et les « Canadiens anglais » ou plus simplement les « francophones » et les « anglophones », en ayant bien à l’esprit que sont anglophones non seulement les Anglais, mais aussi les immigrants d’autres langues qui ont choisi l’anglais et qui, souvent, sont plus nombreux. Depuis quelque temps, on dit les « Québécois » et plus spécifiquement parfois les « Québécois francophones » par opposition aux « Québécois anglophones »; les autres francophones du Canada sont devenus les « Francophones hors Québec » qui comprennent aussi bien les Acadiens que les Québécois qui ont été séparés du Québec ou qui ont émigré dans d’autres provinces. Dans cet ouvrage, nous respectons la terminologie des auteurs que nous citons ou dont nous rapportons les travaux. Dans notre texte, l’adjectif ou le substantif « québécois » désigne la majorité française du Québec et ceux qui s’y sont intégrés, tandis que le terme « anglais » désigne la minorité historique d’origine britannique, et l’expression « les minorités » les autres collectivités culturelles qui se sont peu à peu constituées, y compris la minorité anglaise lorsque nous ne jugeons pas utile de la distinguer des autres minorités.

De même, l’Office de la langue française change de mandat et de préoccupations selon l’évolution de la société québécoise. Nous distinguons quatre périodes. De 1961 à 1969, l’Office se préoccupe surtout de qualité de la langue, conformément à son mandat, reflet des intérêts de l’époque et de la manière dont était perçue et abordée la question de la langue française au Québec. De 1969 à 1974, l’Office entreprend les premiers essais d’implantation du français comme langue de travail et des affaires, par voie d’incitation, à la suite d’un élargissement de son mandat par la Loi pour promouvoir la langue française (loi 63). De 1974 à 1977, du fait de la Loi sur la langue officielle (loi 22), l’Office devient la Régie de la langue française, dotée cette fois du pouvoir d’appliquer une loi très détaillée. Enfin, en 1977, la Charte de la langue française (loi 101), en créant un nouvel « Office de la langue française », lui confère le mandat d’appliquer une législation également détaillée, mais cette fois avec le concours d’organismes tels que le Conseil de la langue française et la Commission de surveillance. Nous n’avons retenu que la seule appellation « Office de la langue française », laissant au lecteur le soin de replacer cet organisme dans son contexte historique.

Le présent ouvrage est la mise en forme de travaux et de textes, dont certains ont paru depuis 1970. Nous remercions tous nos amis, tous nos collègues, ceux de l’Office, ceux qui ont participé aux différents colloques et rencontres, ceux des entreprises, traducteurs, terminologues, ingénieurs, gestionnaires, avec qui nous avons travaillé à l’implantation du français et dont les avis, les commentaires, l’expérience ont nourri et enrichi nos propres réflexions.

Chapitre 1 – Genèse de la situation linguistique au Québec[4]

Les phénomènes linguistiques évoluent généralement très lentement. À première vue, la langue paraît immuable, toujours identique à elle-même jour après jour; d’une manière plus globale, la situation linguistique d’un pays semble tout à fait stable, figée à jamais comme un instantané. Cette impression vient d’une part du fait que le mouvement est très lent, d’autre part de la difficulté de constater ce qui se passe faute de repères qui pourraient servir à mesurer l’écart entre deux observations, faute également d’une méthode de mesure de l’évolution linguistique, du double point de vue de son intensité et des directions qu’elle prend. Pourtant, l’histoire nous démontre que la langue, comme tout organisme vivant, se transforme continuellement dans un incessant effort d’adaptation à la réalité, elle-même mouvante, qu’elle est chargée d’exprimer. Nous savons également que les situations linguistiques sont dynamiques et qu’un jeu complexe de forces socio-économiques détermine l’orientation dominante de leur évolution, quoique nous n’ayons pas encore identifié clairement quelles sont ces forces, et encore moins déterminé la manière de mesurer ou de pondérer l’influence relative de chacune d’elles à la fois sur les autres et sur la situation globale.

Au moment où nous étions engagé dans la mise au point d’une stratégie capable de modifier la situation linguistique du Québec, l’idée nous est venue d’examiner comment elle s’était constituée. Il est moins saugrenu qu’on ne le pense de rappeler deux évidences historiques. Sous le Régime français, la seule langue de la Nouvelle-France était le français, langue de l’État, du commerce, de l’industrie naissante, langue de l’enseignement, langue des professions, des sciences et des arts, donc langue de la population, en contact sans doute avec les langues amérindiennes et, épisodiquement peut-être, avec l’anglais des colonies du littoral atlantique, à tel point que les armées anglaises s’étaient fait accompagner d’interprètes et de traducteurs. La Conquête de 1760 introduit l’anglais dans la colonie, mais le français s’y maintient en raison du grand nombre de la population.

Ainsi se trouve amorcée la concurrence de statut entre ces deux langues et le processus de contamination du français au fur et à mesure que l’anglais s’affirme comme langue dominante. On peut donc formuler l’hypothèse que les forces sociales qui ont déterminé la situation linguistique québécoise telle qu’elle se présentera en mille neuf cent soixante sont les mêmes que celles qui en assureront le redressement. En d’autres mots, si, en relisant l’histoire dans cette perspective, on arrive à identifier les facteurs qui ont fait du français une langue dominée et qui ont enclenché un début de créolisation au sein du prolétariat urbain, alors on saura avec plus de certitude comment bloquer cette évolution et quelle stratégie sociale adopter pour orienter la dynamique linguistique vers la « francisation » du Québec, selon l’expression courante.

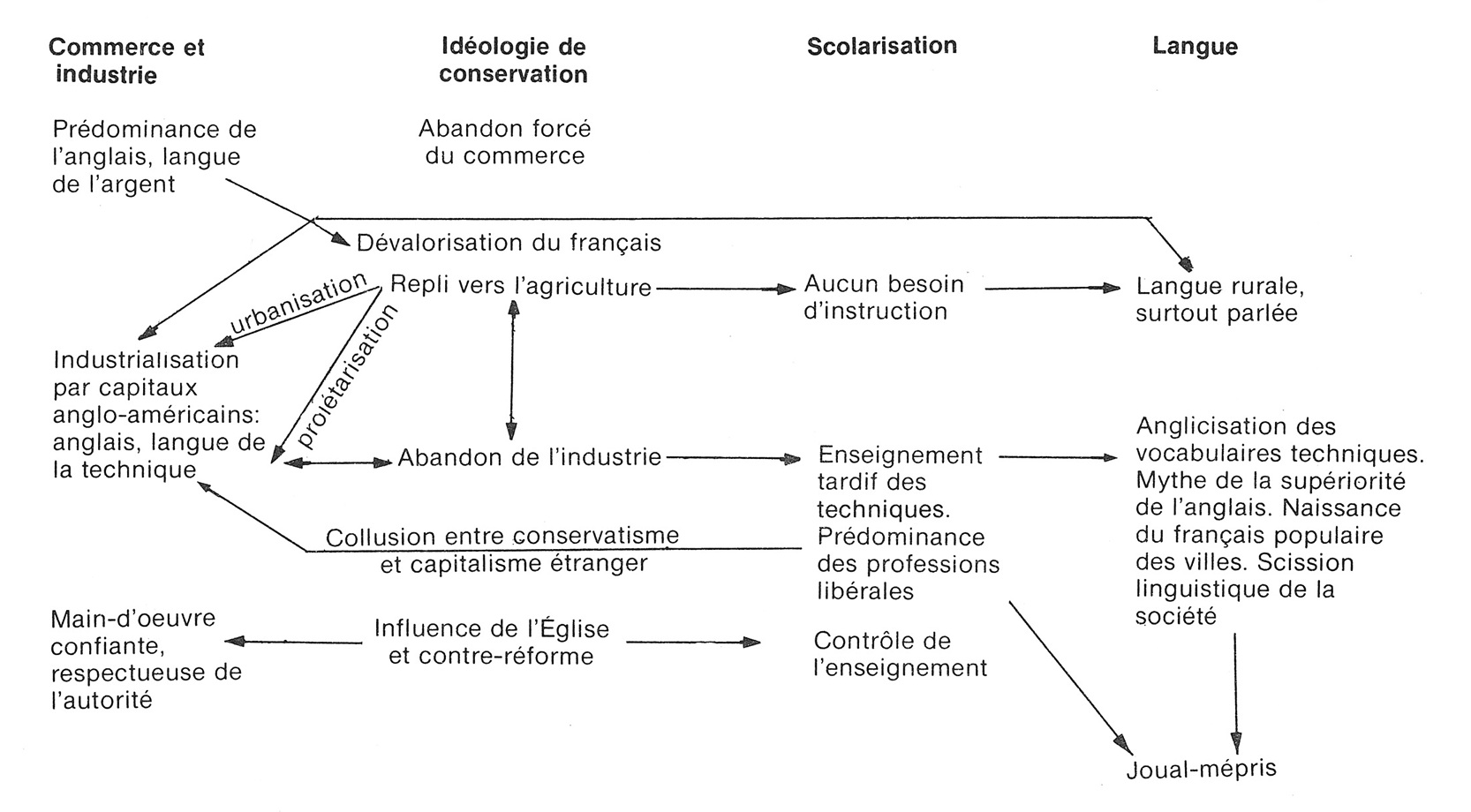

Nous avons regroupé en cinq grandes classes d’inégale importance les facteurs qui nous ont semblé pertinents. Comme l’écriture est linéaire, nous sommes contraint de les présenter l’un à la suite de l’autre alors que ce sont les interactions et les convergences d’influences qui, en définitive, déterminent la situation, chaque élément à lui seul n’étant pas déterminant. De plus, à un haut niveau d’abstraction, les classes elles-mêmes peuvent être considérées comme des facteurs. Ce sont : les transformations socio-économiques de la société québécoise à la suite de la Conquête anglaise, la constitution et la transformation des idéologies au Québec, le processus de scolarisation de la population, la manière dont s’est constituée la classe ouvrière, enfin le fait de notre insertion dans le continent nord-américain.

1. Les transformations socio-économiques de la société québécoise à la suite de la Conquête anglaise (1760)

Avec la Conquête, la structure de la société québécoise se modifie. Sur le plan linguistique, certaines transformations auront des répercussions importantes tant sur le statut que sur la nature du français au Québec.

1.1 L’économie et le commerce passent aux mains des Anglais : l’anglais sera donc la langue de l’économie et du commerce

Le changement se fait sans heurts, tout naturellement. L’Angleterre, par ses représentants, dirige l’économie du pays et exige que le commerce se fasse par l’intermédiaire de sociétés installées soit dans les colonies anglaises, soit en Angleterre. Bon nombre de commerçants français ont quitté le pays ou sont ruinés par la défaite. Quant à ceux qui ont persisté, soit qu’ils ne connaissent pas les sociétés anglaises, soit que ces dernières ignorent leur existence ou refusent de leur faire crédit. Les commerçants des colonies américaines envahissent le Québec et s’y comportent comme en territoire conquis[5].

Les témoignages des observateurs sont unanimes. Le plus connu d’entre eux, Alexis de Tocqueville, écrivait en 1831 : « Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, ia plupart des journaux, les affiches et jusqu’aux enseignes des marchands français sont en anglais. Les entreprises commerciales sont presque toutes en leurs mains (aux Anglais)[6]. »

La dernière phrase de Tocqueville est encore vraie en 1970, comme l’ont démontré les études des Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron (voir chapitre 2.2.).

1.2 L’industrie du pays est assumée par les grandes sociétés de type monopolistique anglo-saxonnes puis américaines. L’anglais sera la langue de l’industrie[7]

Le développement industriel du Québec ne se fait pas en fonction de ses propres priorités, mais en raison des besoins et de la dynamique de l’économie globale nord-américaine. La plupart du temps, il s’agit de l’exploitation des richesses naturelles qu’on ne transforme pas sur place, donc d’industrie primaire. Les établissements québécois sont en grande partie des succursales de sociétés anglaises ou américaines administrées par des étrangers de langue anglaise, ils imposent leur langue comme langue de travail et vivent en marge de la population locale, dans les beaux quartiers des villes et des villages. Le rôle des Québécois se borne à fournir de la main-d’œuvre bon marché et des bilingues de service, en général contremaîtres ou cadres inférieurs.

La conséquence linguistique de ce mode d’industrialisation sera l’anglicisation massive de la classe ouvrière québécoise, au furet à mesure de sa formation. Les élites francophones de l’époque, tout entières engagées dans l’idéologie de conservation, abandonneront la classe ouvrière à son sort. Au moment où l’industrialisation commence et se poursuit, personne ne semble comprendre qu’elle constitue un puissant facteur qui anglicisera la population plus sûrement que la politique et qui modifiera le statut de la langue française sur le territoire québécois, l’anglais devenant la langue dominante.

1.3 Les institutions politiques, juridiques et administratives du Québec sont influencées par les institutions anglo-saxonnes

Par exemple, notre système politique suit l’évolution de la démocratie en Angleterre et aux États-Unis; les institutions parlementaires sont définies par l’Angleterre; le droit civil est français (code Napoléon) mais avec des emprunts de plus en plus nombreux à la Common Law et au droit américain et le droit criminel, britannique.

1.4 Les relations avec la France sont rompues

On peut discuter de la durée et de l’intensité de cette rupture. Un fait demeure certain : l’essentiel de notre évolution échappera et échappe encore à l’influence de la France, mais sera et est encore lourdement influencé par l’Angleterre et les États-Unis, et ce dans tous les domaines : politique, économique, scientifique, technologique, médical, même artistique, notamment en musique. Pour tout, nous prendrons l’habitude de nous tourner vers les États-Unis et de les imiter. Notre pseudo-colonisation par la France est un des mythes les plus curieux, sans doute entretenu par notre communauté de langue, façade qui masque le peu d’importance de nos relations économiques et scientifiques. En fait, nous ne participerons que de très loin à l’évolution de la langue et de la société françaises pendant tout le dix-neuvième et la moitié du vingtième siècle.

1.5 L’importance démographique des francophones décroîtra sans cesse

C’est probablement Durham qui a perçu le premier et avec à la fois le plus de lucidité et de franchise, l’aspect démographique de la crise canadienne d’alors et proposé une stratégie claire pour y faire face, stratégie qui, somme toute, a fort bien réussi. En fait, la proportion démographique des francophones a baissé, au Canada, sous l’influence conjuguée de trois éléments. Tout d’abord, par l’Acte d’Union et la Confédération, on a fondu le Canada en un seul grand tout, nanti d’un pouvoir central de plus en plus fort. Ensuite, la politique d’immigration a nettement favorisé l’augmentation du nombre des Anglo-Saxons, par exemple à la suite de la Déclaration d’indépendance des États-Unis ou au moment des grandes famines en Irlande. Enfin, le nombre des anglophones, au sens strict de parlants anglais, a augmenté par l’assimilation à cette langue des immigrants allophones et par le transfert linguistique de personnes d’origine française, certainement dans les autres provinces, mais aussi au Québec.

2. L’histoire des idéologies

Nous entendons par idéologie la conception que se fait un groupe humain à la fois de sa situation et du destin qu’il se trace à lui-même. « Une idéologie est un système global plus ou moins rigoureux de concepts, d’images, de mythes, de représentations qui dans une société donnée affirme une hiérarchie de valeurs et vise à modeler les comportements individuels et collectifs[8]. » En ce sens, l’idéologie sous-tend chaque décision que doit prendre le groupe.

À l’intérieur d’un groupe, les idéologies sont nombreuses. Si l’une d’elles domine nettement les autres, la société connaît une relative stabilité qu’on assimile habituellement à la paix sociale. Si, au contraire, deux ou plusieurs idéologies s’affrontent et se partagent l’adhésion des membres du groupe, la société connaît une relative instabilité qui provoque des crises sociales plus ou moins graves.

On peut ramener à trois les grandes idéologies qui ont inspiré le Québec : l’idéologie de conservation, l’idéologie de rattrapage et l’idéologie de dépassement. Par une sorte de télescopage historique provoqué par l’accélération foudroyante de l’évolution sociologique du Québec, elles s’affrontent aujourd’hui toutes trois, d’où la crise que traverse notre société[9].

2.1 L’idéologie de conservation (1840-1945)

Après 1840, à la suite de l’échec de la Révolution des Patriotes et sous l’influence du Rapport Durham et de l’Acte d’Union, une nouvelle idéologie se définit, largement dominante, l’idéologie de la conservation dont les grands traits sont les suivants :

- a) Le repli du peuple québécois vers l’agriculture (le « retour à la terre ») et vers les professions libérales, abandonnant au conquérant anglais l’initiative du commerce et de l’industrialisation, et par ricochet, celle de l’urbanisation. Lorsque la campagne ne pourra plus absorber l’accroissement de la main-d’œuvre consécutive au taux de natalité élevé des familles québécoises, les gens émigreront dans les villes où ils constitueront peu à peu la classe ouvrière. On assistera alors à une véritable prolétarisation des gens de la campagne, selon le processus suivant : pendant que la population rurale augmente, l’industrialisation du Québec s’amorce, créant des besoins croissants de main-d’œuvre; le surplus de la population rurale, puis la population rurale elle-même gagne la ville pour y constituer la main-d’œuvre ouvrière des usines anglophones et y vivre dans des conditions tout à fait différentes.

- b) L’augmentation de l’influence de l’Église et de la petite bourgeoisie québécoise. Ceci se fera par la collaboration avec le capitalisme anglo-saxon (participation à l’autorité de l’argent), parle contrôle de l’éducation et des médias, par « la subordination de l’État aux intérêts de l’Église[10] ».

- c) La poursuite de la contre-réforme, pour rétablir la discipline catholique et décourager les esprits critiques ou libres penseurs.

- d) La conception d’un nationalisme moins politique que culturel, très préoccupé « de la défense de la religion catholique, de la langue et des institutions canadiennes-françaises[11] ».

Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui d’analyser avec rigueur l’évolution des idées et des attitudes des Québécois à l’égard de leur langue pendant cette période. La synthèse qui suit est provisoire.

Des textes de l’époque se dégagent nettement deux tendances, l’une et l’autre d’origine bourgeoise : la première, largement répandue, considère la langue comme un héritage sacré qu’il faut conserver et protéger à tout prix; la seconde admet la suprématie de l’anglais et affiche des formes d’anglomanie.

L’affirmation du français comme héritage linguistique au Québec découle du fait que, sous l’influence du commerce et de l’industrie, le français s’est trouvé en concurrence avec l’anglais pour atteindre progressivement le statut de langue dominée. Il est intéressant de constater, à cet égard, dans tous les écrits de l’époque, le voisinage constant de la notion d’héritage linguistique et du constat de l’anglicisation des Québécois. L’élite trouve alors plus facile de pourchasser les anglicismes, de vitupérer contre ceux « qui parlent mal », que de prendre en charge ses responsabilités à l’égard de l’évolution de la langue du peuple, bien qu’elle la perçoive comme étant directement assujettie au « commerce et à l’industrie ». C’est là un indice très net du sentiment d’impuissance qu’elle éprouve déjà face à ces deux facteurs économiques.

On voit ainsi s’esquisser puis s’affirmer une rupture entre la langue des classes instruites et celle des classes populaires, rupture qui s’accompagnera d’un sentiment de mépris des premières à l’égard de la manière de parler des secondes.

L’anglomanie se manifeste chez les Québécois dès le moment de la Conquête. Sous sa forme la plus brutale, elle entraîne l’assimilation plus ou moins poussée et réussie des francophones aux anglophones. Sous sa forme la plus déguisée, elle se manifeste dans le domaine de l’éducation où la connaissance de l’anglais devient le symbole de la supériorité, l’assurance du succès. Ainsi, voit-on des groupes de parents réclamer l’enseignement de l’anglais à l’école primaire, et ce dès 1864, comme en fait foi un article paru dans La Semaine, revue publiée alors par les professeurs laïques de l’École normale Laval[12].

Après 1760, on utilise uniquement l’expression « langue française » pour désigner la langue des « Canadiens ». C’est aux environs de 1875 qu’on se pose pour la première fois la question de l’existence d’une langue « canadienne » d’où on exclut « les anglicismes, les barbarismes, les expressions impropres, les négligences », langue fondée sur « ce bon vieux français parlé dans nos campagnes, enrichi de certains mots nouveaux, français par la forme, que la nécessité a fait inventer[13] ». En 1881, Tardivel note trois courants d’opinion, qu’il discute : nous parlons mieux que les Français; nous parlons un jargon; nous parlons la langue canadienne[14]. Ce débat se poursuit encore aujourd’hui presque dans les mêmes termes.

Enfin, l’idée du « français, héritage à conserver et à protéger » amène la poursuite et la publication de nombreux travaux traitant du français au Canada, surtout en lexicologie. La Société du bon parler français s’est montrée particulièrement active dans ce domaine où elle a joué un rôle d’animation important d’abord par la préparation du Glossaire du parler français au Canada, puis par la publication du Bulletin du parler français au Canada et de la revue Le Canada français, et enfin par la tenue de trois congrès dits « de la langue française au Canada » en 1912, en 1937 et en 1952.

La linguistique comme science s’organise à l’Université Laval et à l’Université de Montréal d’où naîtra une linguistique québécoise de plus en plus rigoureuse.

2.2 L’idéologie de rattrapage (1945-1960)

L’idéologie de rattrapage se caractérise surtout par la critique de l’idéologie de conservation. Le thème en est simple : la société québécoise s’est complu et endormie dans le passé, elle a pris du retard par rapport au reste du monde, il faut reprendre le temps perdu, se mettre à jour.

Ce thème se développe selon les variations suivantes :

- a) Il faut accepter la société industrielle et, par voie de conséquence, l’urbanisation, et cesser de chercher refuge dans les campagnes : l’avenir du Québec est industriel et urbain, et non plus agricole et rural.

- b) Il faut cesser d’idéaliser, mais regarder plutôt le réel en face. Le réel, c’est que les Québécois sont ignorants et absents du monde économique et industriel, sauf comme subalternes ou manœuvres. L’argent n’est pas source de dégradation. Le peuple québécois n’a pas comme vocation d’assurer la permanence des valeurs spirituelles en terre d’Amérique, face au matérialisme des Américains.

- c) Enfin, il faut savoir imiter le Canada anglais et les États-Unis, symboles du dynamisme et de la réussite.

L’idéologie de rattrapage est fédéraliste et assimile le nationalisme —nationalisme incarné par Maurice Duplessis— à l’idéologie de conservation. Elle éprouve cependant beaucoup de mal à définir un nouveau projet collectif pour le Québec, ses protagonistes ne réussissant pas, durant cette période, à formuler et à préciser leurs objectifs.

Sur le strict plan linguistique, l’idéologie de rattrapage n’est qu’un prolongement de l’idéologie de conservation. On observe en fait une recrudescence du purisme qui trouve sa justification dans l’affirmation que le français du Québec doit être aussi fidèle que possible au français de France, c’est-à-dire à une langue idéalisée s’inspirant essentiellement du français des classes instruites et bourgeoises de Paris. Ainsi laisse-t-on croire aux Québécois que tous les Français parlent très bien et tous de la même manière, passant sous silence les nombreuses variations que connaît cette langue sur le territoire d’outre-Atlantique.

Le phénomène le plus important de cette époque est sans aucun doute la cristallisation autour du mot « joual » de l’attitude de mépris manifestée de part et d’autre à l’endroit de la langue populaire québécoise. Dans cet esprit, le terme « joual » symbolise la démission linguistique du peuple québécois; laisser-aller, anglicismes, carence de vocabulaire, syntaxe désarticulée, prononciation avachie, il est tout ce qui n’est pas la langue soignée.

L’analyse du Frère Untel[15], qui met l’accent sur l’inventaire des écarts du français québécois par rapport à une certaine norme du français —et ce, sans la précaution élémentaire de comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire le français populaire québécois au français populaire français, ou encore celui des classes instruites du Québec à celui des classes instruites de France—, constitue la synthèse, l’ultime aboutissement de la théorie du français héritage sacré et de son corollaire le « joual ». La conception de la norme que se fait alors la société dans son ensemble est exposée dans une des premières publications de l’Office de la langue française, parue en 1965 et intitulée Norme du français écrit et parié au Québec[16]. Étant donné que l’étiquette « joual » acquerra une autre valeur par la suite, nous désignerons cette attitude par l’expression « joual-mépris ».

Durant cette période, la linguistique recrute de nombreux jeunes adeptes qui seront ainsi formés à l’observation scientifique des faits de langue. Le temps de l’impressionnisme en matière de langue s’achève.

2.3 L’intermède de la Révolution tranquille (1960-1962)

La Révolution tranquille constitue un intermède très court, mais d’une grande importance. Ses effets se font encore sentir aujourd’hui. Pour beaucoup, elle marque un point de non-retour dans révolution de la société québécoise.

Rapidement esquissés, les principaux événements de cette époque sont :

- a) La prise de la parole, début d’une prise de conscience qui ne s’arrêtera pas : les Québécois secouent leur complexe d’infériorité linguistique, conséquence du « joual-mépris », et se mettent à parler, à verbaliser leur situation;

- b) La libération des esprits, surtout par rapport à l’Église (orthodoxie de la pensée, morale janséniste) et à l’État : renouveau de la démocratie, refus du paternalisme à la Duplessis, affirmation d’une volonté de participation, donc de décentralisation, conception de l’État comme moteur du développement collectif, donc revalorisation du rôle de l’État dans la ligne générale de la social-démocratie;

- c) Le renouveau du nationalisme, consécutif à une critique systématique du colonialisme économique anglo-saxon et à la prise de conscience de la valeur intrinsèque de la culture québécoise, qui se définit et s’affirme peu à peu;

- d) La reprise des relations officielles avec la France par l’ouverture de la Maison du Québec à Paris, en 1961, devenue par la suite la Délégation générale, par les premiers accords franco-québécois de coopération (1964, 1965) et par la création de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (1968).

La Révolution tranquille a été une période exaltante de déblocage. À cause des ambiguïtés de l’idéologie de dépassement, notamment à l’égard des moyens politiques à prendre pour atteindre les objectifs nouveaux que se fixait alors la société québécoise, elle a semé l’inquiétude, en particulier chez les tenants de l’idéologie de conservation, inquiétude d’abord sourde, puis de plus en plus manifeste, qui devait réussir à la freiner, à l’arrêter presque.

2.4 L’idéologie de dépassement (1962-)

L’idéologie de dépassement se constitue peu à peu aux environs de 1962. L’idée centrale est que le Québec n’a rien à rattraper, mais qu’il doit se projeter lui-même dans l’avenir, en prenant son élan sur lui-même et sur son passé, en définissant lui-même ses objectifs.

Les principaux traits de cette idéologie sont les suivants :

- a) Reprendre le contrôle de l’économie québécoise;

- b) Veiller au destin politique de la société québécoise de façon autonome;

- c) Assurer une certaine qualité à la vie des Québécois dans les domaines économique (revenu minimum décent, conditions de travail non aliénantes, etc.), social (assurance-hospitalisation, allocations familiales, pension de vieillesse, égalité des chances, etc.), culturel (assurer le développement de la culture québécoise et de celle des minorités ethniques : langue, littérature, art, accès à une éducation de qualité, etc.), enfin écologique (lutte contre la pollution, accès à la nature, aménagement des parcs, etc.);

- d) Permettre une plus grande participation des citoyens aux diverses institutions de la société (participation des parents à l’école, décentralisation administrative, comités de citoyens, etc.).

L’incarnation politique de l’idéologie de dépassement se manifeste en deux courants principaux. L’un postule que le cadre fédéraliste permet aux Québécois d’atteindre leurs objectifs; c’est la thèse du Parti libéral. L’autre, au contraire, estime que le peuple québécois ne pourra pleinement s’épanouir qu’en se donnant une tout autre forme de gouvernement faisant appel à un type nouveau d’association avec le reste du Canada, ce qui doit entraîner forcément la négociation d’une nouvelle forme d’association; c’est la thèse du Parti québécois. Ce dernier a poussé le plus loin, et avec le plus de rigueur, la description de la société québécoise de demain.

Sur le plan linguistique, l’idéologie de dépassement marque une rupture très nette avec l’idée du français-héritage.

La critique sociolinguistique de la notion de norme et l’introduction du concept anthropologique de culture dans l’analyse du rapport entre le français du Québec et le français de France amènent la plupart des linguistes et un bon nombre d’intellectuels québécois à prétendre que le français du Québec est une variété de français qui n’est et ne pourra jamais être identique aux autres variétés de cette langue. Ils en arrivent même à contester l’hégémonie des institutions françaises en matière de langue et à définir la « francophonie » comme lieu de rencontre de partenaires à part entière y compris, il va sans dire, sur le plan linguistique. Ainsi s’affirme la volonté des Québécois, fidèles à eux-mêmes, d’orienter l’avenir de la langue québécoise de la manière dont ils le conçoivent et en fonction de leurs propres projets. Les conférences et les débats de la Biennale de la langue française tenue à Québec en 1967 sont très significatifs à cet égard[17].

La réaction au joual-mépris est virulente. Elle prend ses racines dans un désir profond de revalorisation : puisqu’on lui dit qu’il parle le joual, le Québécois en fera non seulement sa langue, mais également l’arme et le symbole de la contestation d’une société aliénée et aliénante. Ce mouvement coïncide avec l’accès des enfants des milieux ouvrier ou petit-bourgeois à l’instruction grâce d’abord à l’accroissement de leurs revenus puis à la démocratisation de l’enseignement. Un courant littéraire important choisira le « joual » comme langue d’écriture : le terme acquérant ainsi une valeur nouvelle, nous le désignerons, en contrepartie du « joual-mépris », par l’expression « joual-fierté ».

Enfin, c’est l’époque de l’analyse et de la description du statut de la langue française au Québec, dont nous traçons les grandes étapes au chapitre suivant.

3. L’histoire de la scolarisation[18]

Un fait brutal se dégage de l’histoire de la scolarisation : jusqu’en 1960, la population québécoise est nettement sous-scolarisée, comme en témoignent les brèves indications historiques qui suivent.

En 1827, sur 87 000 signataires d’une pétition au gouverneur Dalhousie, 78 000 (soit 89,6 %) ne signent que d’une croix[19].

En 1842, le Dr Meilleur, surintendant (sic) de l’Éducation, évalue à 4,4 % le taux de fréquentation scolaire, soit 4 935 enfants sur une population d’âge scolaire de 111 544 enfants, par rapport à une population globale d’environ 700 000 personnes.

En 1855, on estime que les collèges classiques reçoivent 2 350 élèves par rapport à une population masculine d’environ 300 000 personnes. La proportion de la population qui fréquente ces collèges est donc inférieure à 1 %, soit 0,79 %.

En 1871, la population francophone du Québec dispose de 8 établissements d’enseignement supérieur, fréquentés par 751 élèves.

Le taux de persévérance scolaire décroît très rapidement, comme l’indiquent les deux tableaux suivants. Le tableau de gauche, publié par C.J. Magnan dans la revue Enseignement primaire (septembre 1913), couvre l’année scolaire 1910-1911; celui de droite, publié par T. D. Bouchard, dans Le Clairon du 10 mai 1915[20], couvre l’année 1915-1916.

Il est facilement observable qu’en 1910, 82 % de la population scolaire se retrouve dans les trois premières années alors qu’en 1915, le pourcentage de ces mêmes premières années est de 78 %. À l’autre extrémité, moins de 0,5 % de la population scolaire poursuit ses études en 8e année et au-delà.

En 1927, la Commission d’enquête sur la situation des écoles catholiques de Montréal estime à 94 % le nombre des élèves qui quittent l’école en 6e année.

| Inscrits en | 1910-1911 ( % de l’inscription totale) | 1915-1916 ( % de l’inscription totale) |

|---|---|---|

| 1re année | 40 | 38 |

| 2e année | 24 | 24 |

| 3e année | 18 | 16 |

| 4e année | 9,4 | 10 |

| 5e année | 4 | 4 |

| 6e année | 2 | 2 |

| 7e année | 0,8 | 1 |

| 8e année | 0,4 | 0,5 |

Enfin, en 1960, l’opinion des spécialistes attribue à la population adulte de la province de Québec une scolarité moyenne ne dépassant pas la cinquième année de l’école élémentaire. En somme, jusqu’en 1960, la population québécoise apprend à lire, à écrire et à compter et quitte prématurément l’école.

Aux environs de 1945 et sous l’influence de l’idéologie de rattrapage, une vague de scolarisation s’amorce : les jeunes poursuivent de plus en plus nombreux des études secondaires qui leur permettent d’accéder soit à l’université, soit aux écoles techniques supérieures. Les inscriptions augmentent en flèche dans les collèges classiques, à telle enseigne qu’on en arrive à créer des « sections classiques » dans les écoles des commissions scolaires; ces nouvelles sections accueillent le surplus d’étudiants moyennant des frais de scolarité inférieurs à ceux des collèges classiques traditionnels; les effectifs des écoles secondaires croissent aussi.

À la suite de cette vague de scolarisation, les inscriptions au niveau universitaire amorcent une croissance qui demeurera constante jusqu’à nos jours; les écoles techniques connaissent également leur âge d’or. Nous assistons à la réalisation avant l’heure du slogan de Jean Lesage « Qui s’instruit s’enrichit », ce qui d’ailleurs se révélera faux dans plus d’un cas. Un bon nombre de nouveaux diplômés se heurtent en effet au jeu de la cooptation qui favorise les anglophones à qui sont confiés les postes intermédiaires et supérieurs. La Commission Laurendeau-Dunton a reconnu dans ce double phénomène de l’augmentation de la scolarité et du blocage des carrières l’une des raisons profondes de la contestation du statu quo au Québec.

4. La constitution de la classe ouvrière

Comme dans tous les autres pays, la classe ouvrière québécoise se constitue d’abord à partir du surplus de la population rurale, puis par l’apport de cette même population qui émigre vers les villes au fur et à mesure que l’industrialisation du pays s’accentue.

En 1867, au moment de la Confédération, on estime à environ 15 % le pourcentage de la population québécoise qui vit en milieu urbain.

Aux environs de 1900, l’économie québécoise est à très nette prédominance agricole. « Sur une production totale estimée à 150 millions de dollars, la part de l’agriculture totale était de 65 %, celle de la forêt de 25 %, celle de l’industrie de 4 % et celle des mines de 2 %[21] ».

C’est vers cette époque que se produit une transformation radicale du Québec, sous les gouvernements successifs de Laurier (1896-1911). « Au moment où Laurier quitte le gouvernement, en 1911, après quinze ans de pouvoir, le Québec a profondément changé. Rural dans une proportion de 80 % en 1871, il est à moitié urbain quarante ans plus tard. À cause de son développement industriel et commercial, Montréal a attiré beaucoup de ruraux qui y sont venus grossir le contingent des manœuvres et des salariés[22] ».

« En 1920, la part de l’agriculture dans la production totale était de 37 %, celle de la forêt, de 15 %. En 1941, la répartition est la suivante : l’industrie, 64 %, la forêt, 11 %; l’agriculture, 10 %; et les mines, 9 %[23] ».

En résumé, les Québécois ruraux, issus d’un milieu conservateur et traditionnel, qui décident d’aller travailler en usine au service d’un patron anglophone, sont les plus vulnérables, les plus démunis, enfin ceux dont le taux de scolarité est le plus bas. Aux prises avec l’anglais comme seule langue de travail, chacun de son côté tentera de se tirer d’affaire en baragouinant la langue du patron, tout en se convainquant qu’il est né pour un petit pain. Il ne semble pas qu’à cette époque, l’élite québécoise se soit préoccupée de leur sort.

Malgré l’urbanisation rapide du Québec ou peut-être même à cause de ce phénomène, le mythe d’un Québec rural survivra également longtemps dans l’opinion des étrangers, en particulier chez les anglophones du Canada. Ce préjugé s’est manifesté au cours des rencontres régionales de la Commission Laurendeau-Dunton comme en fait foi cet extrait du Rapport préliminaire des Commissaires que nous citons : « Bref, dans presque toutes les provinces à majorité anglophone, nombreux furent ceux de langue anglaise qui voyaient encore le Québec comme une société archaïque et rurale » alors qu’elle n’a jamais été la plus rurale du Canada, que la majorité de sa population vit dans les villes depuis 1921, au point qu’elle est aujourd’hui la plus urbanisée de l’ensemble du Canada[24].

5. L’insertion du Québec dans le continent nord-américain

Le fait de l’insertion du Québec dans le continent nord-américain étant souvent invoqué[25] dans le débat sur la langue française québécoise, il importe d’en souligner brièvement les deux aspects fondamentaux.

Géographiquement, il va sans dire, le Québec fait partie du continent nord-américain. Il y a donc des objets ou des phénomènes particuliers aux domaines de la faune, de la flore, de la climatologie, de la topographie, etc., qu’il a fallu ou qu’il faudra nommer. Nous les avons nommés et nous continuerons à les nommer.

Plus subtilement, par le jeu des succursales américaines installées au Québec, notre industrie et notre économie sont américaines. Nous nous sommes inconsciemment habitués à associer « industrie et capital » à « États-Unis », « technologie et richesse » à « langue anglaise ».

Plus subtilement encore, par contiguïté géographique, nos chercheurs et nos savants ont pris l’habitude de poursuivre leurs études aux États-Unis, d’y assister à des congrès ou à des colloques, ou encore de visiter les laboratoires, les écoles, les hôpitaux américains. Nos références sont devenues américaines.

Conclure de notre situation géographique que nous sommes et que nous devons être dépendants et imitateurs de la technologie, de la science, de l’économie et de la culture des États-Unis procède d’une analyse totalement superficielle.

Conclusion

Des faits qui précèdent découlent trois conséquences linguistiques.

-

a) La rupture entre l’évolution linguistique du Québec et celle de la France.

À partir de la conquête anglaise, la langue française du Québec et celle de la France évoluent chacune de leur côté. La première se heurte au contact quotidien de la langue anglaise. Dans les campagnes, elle se replie sur elle-même dans une attitude de conservation assurée par la tradition orale. C’est alors que s’accentue l’écart entre la langue parlée et la langue écrite, entre la langue des classes ouvrières et la langue de la classe bourgeoise. Au Québec, enfin, la langue française ne participe pas à l’industrialisation du pays, monopole de la langue anglaise.

À la même époque, en France, la langue traverse la Révolution en se donnant les moyens d’exprimer les nouvelles conceptions du pouvoir politique. Elle étend son rayonnement sur le territoire par la scolarisation de la population. Elle sera le moyen d’expression de tous les pouvoirs : pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir militaire, pouvoir religieux. Elle exprimera les réalités nouvelles de la science, de la technologie. Elle connaîtra aussi le déclin de son emploi comme langue internationale.

Cette évolution sans aucun contact a créé des divergences de vues, elle a donné naissance aux préjugés que nous connaissons. Néanmoins, Français et Québécois se comprennent toujours.

C’est là un aspect du problème, à la fois linguistique et psychologique, généralement très mal connu.

-

b) L’anglicisation de secteurs entiers de l’activité humaine.

Il s’agit, entre autres, des secteurs de l’économie, du commerce, de l’industrie, de la politique (surtout fédérale), de la fonction publique fédérale et des forces armées. Les Québécois qui veulent y pénétrer sont forcés d’apprendre l’anglais et de l’utiliser continuellement, sinon exclusivement. De là, le statut de langue inférieure, de langue de seconde zone que connaît la langue française; de là aussi, son rôle de symbole des revendications des Québécois dans tous les domaines, d’outil de transformation d’une situation qu’ils ne veulent pas voir se perpétuer.

-

c) La constitution d’une langue technique, semi-technique et aujourd’hui scientifique, très anglicisée.

Les vocabulaires semi-techniques et techniques se sont implantés en anglais au sein de la population québécoise, non pas parce que la langue française était incapable d’exprimer les différentes réalités qu’ils recouvrent, mais tout simplement parce qu’elle n’était jamais utilisée dans ces mêmes domaines. Il importe de noter qu’il ne s’agit pas, effectivement, de mots isolés, mais de vocabulaires entiers. À l’intérieur de l’usine, le vocabulaire anglais est omniprésent tant sur les plans de la fabrication et sur les cartes de travail des employés que sur les modes d’emploi ou d’entretien des machines-outils ou encore dans les catalogues de pièces et d’accessoires et sur les tableaux de contrôle. La notion d’emprunt ne réussit plus à expliquer ce phénomène.

Grâce à l’enseignement donné dans les collèges classiques et les universités, la langue scientifique a d’abord mieux résisté. Mais, aujourd’hui, du fait que les savants québécois vont poursuivre leurs études postdoctorales aux États-Unis, du fait également des relations scientifiques qui existent entre les États-Unis et le Québec, il nous faut constater que l’anglais est devenu la langue des techniques et des sciences de pointe.

Les faits que nous venons d’évoquer constituent, à notre avis, les origines de la situation linguistique au Québec, situation dont on prendra de mieux en mieux conscience durant la décennie 1960-1970.

Chapitre 2 – Émergence du projet d’aménagement linguistique

Depuis la conquête anglaise, c’est-à-dire depuis l’introduction brusque de l’anglais dans ce pays qui était jusqu’alors la Nouvelle-France et qui deviendra peu à peu, à la manière d’une peau de chagrin, le Québec, la volonté de défendre la langue et la culture françaises a toujours existé chez les francophones, exprimée de diverses manières par les générations successives des porte-parole et des chefs de file de la communauté.

Cependant, à partir de 1960, cette détermination subit une modification majeure : on découvre que l’évolution d’une langue est liée au destin de ceux qui la parlent, que la qualité de la langue est le reflet de la qualité de vie de ses locuteurs et qu’en fait il faut renverser la proposition et affirmer que la qualité de la langue québécoise découlera d’une définition nouvelle et juridiquement fondée de son statut. La question linguistique au Québec cesse alors d’être une question de langue pour devenir une question économique et politique, un élément de la stratégie des Québécois pour échapper à leur condition de peuple dominé et participer de plain-pied à la vie économique et industrielle du pays et du continent.

Ce changement de perspective se produit lentement, au rythme de la prise de conscience du statut réel de la langue française par rapport à la langue anglaise et au fur et à mesure que se définissent et s’affirment les traits de la position qu’on aspire à lui donner, position dont l’importance s’accroît avec la confiance nouvelle des Québécois en eux-mêmes. L’opinion publique amène les partis politiques à introduire un volet « politique linguistique » dans leurs programmes et, de ce fait, les entraîne à légiférer en matière de langue.

Nous nous proposons dans ce chapitre de tenter une description schématique de ce processus. Ce qui nous intéresse, c’est de voir comment la perception de la situation de la langue française au Québec a évolué et comment sont apparus les éléments d’une politique linguistique globale. Dans ce jeu d’opinions, d’influences, de recherches, de témoignages, de prises de position, nous distinguerons pour les besoins de l’exposé quatre sources principales : les mouvements plus ou moins concertés et convergents de l’opinion publique, les travaux de la Commission Laurendeau-Dunton et de la Commission Gendron, enfin ceux de l’Office de la langue française de 1970 à 1974.

1. Les uns et les autres

L’analyse de la situation de la langue française au Québec et au Canada, la recherche des causes de son état, l’inventaire des remèdes possibles, leur proposition et leur discussion, tout ceci a fini par créer un courant d’opinion publique de plus en plus puissant, au début très diversifié mais évoluant rapidement vers des consensus. Il sera nécessaire d’en faire la description pour comprendre pourquoi des partis et des hommes politiques se sont engagés sur un terrain aussi délicat, jusqu’à faire adopter des lois. Nous ne voulons ici qu’essayer de saisir les grands mouvements de l’opinion publique, et rappeler des propos significatifs.

À la charnière des années cinquante et soixante, l’objet des préoccupations se modifie radicalement : la question de la langue au Québec n’est pas un problème strictement linguistique, mais surtout un problème économique et politique; le statut de la langue explique sa qualité.

Par exemple, en 1957, le Congrès de la refrancisation comporte cinq grandes commissions : langue, littérature, arts théoriques, arts pratiques, mœurs et traditions. Ce qui fait écrire à J.-M. Léger : « Il serait utopique d’attendre de ces assises… les grandes lignes d’un programme d’action nationale[26]. » Mais Gérard Filion profite de l’occasion pour écrire, un éditorial dans le ton de l’époque : « Les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus le sens de la langue, ne connaissent plus la syntaxe, s’égarent dans les lois de la concordance des temps, ils s’expriment par des exclamations, des vocatifs, des phrases tronquées du verbe principal ou du complément direct[27]. »

Des idées nouvelles se répandent. Des linguistes, surtout de l’Université de Montréal, comme Gilles Lefebvre, rappellent que la langue est un fait social intimement lié aux autres faits sociaux et en tirent comme conséquence qu’on ne peut isoler la langue de l’ensemble du problème national québécois, dont elle est à la fois l’un des éléments et le symbole. À l’occasion de ce qui se passe dans les colonies d’Afrique, alors sur le chemin de l’indépendance, on commence à considérer le Québec comme une colonie du capitalisme anglo-américain et à examiner notre situation sous cet angle : le français apparaît alors comme une langue dominée par l’anglais, une langue sans prestige. Ainsi, en 1958, J.-M. Léger écrit : « Un peuple politiquement dominé, économiquement asservi, en demi-rupture avec les sources profondes de sa culture, en désarroi quant au sens même de son destin, peut-il avoir le souci de la qualité de la langue, être, même confusément, sensible à l’impératif de sa sauvegarde?[28] » Dans le même ordre d’idée, Marcel Chaput, président du R.I.N. (Rassemblement pour l’indépendance nationale), déclare : « Le Québec est la dernière colonie d’importance au monde, où la langue française est une pièce folklorique alors que l’anglais est la langue de communication et de travail[29]. » Fernand Ouellette explore la relation entre la langue, l’économie et la politique : « En fait, ce sont des facteurs extralinguistiques qui déterminent la force ou la faiblesse des langues en lutte et leurs situations respectives (…) Notre langue est une structure sociale qui attend ses solutions d’une façon aussi urgente que la structure économique. Le problème de la langue, au Québec, doit être immédiatement politisé[30]. » Et Hubert Aquin exprime bien la relation entre langue et destin collectif : « On ne fait pas la révolution linguistique du bon parler français avant d’avoir consolidé le statut national des Canadiens français; mais, bien sûr, la revalorisation du français d’une nation francophone qui se décolonise suit de près la révolution nationale[31]. » Enfin, le texte suivant de Maurice Beaulieu, alors directeur de l’Office de la langue française, est révélateur de la nouvelle manière de subordonner la qualité au statut de la langue : « La domination ou l’impérialisme des autres, la résignation, l’ignorance ou la veulerie des nôtres ont provoqué une situation caractérisée par la réduction du français à l’état de langue secondaire dans le Québec même notamment en ce qui a trait à l’économie, aux finances, aux techniques, caractérisée aussi par une détérioration constante du français parlé et un affaiblissement non moins constant de la connaissance du français, caractérisée enfin par le détachement des masses à l’endroit d’une langue qui ne leur est ni un moyen de prestige mi un moyen de progrès économique et de promotion sociale[32]. »

La revendication du « visage français » du Québec s’affirme le plus tôt, s’organise le plus rapidement, s’intègre successivement à tous les programmes et à toutes les politiques linguistiques. D’abord, on réclamera la présence du français, et d’un français de qualité, puis, les droits du français reconnus, on discutera de sa cohabitation avec l’anglais, donc du bilinguisme, surtout dans des domaines comme la signalisation routière, l’affichage, les raisons sociales. On commence à discuter sérieusement des raisons sociales vers 1957[33]. En 1959, J.-M. Léger affirme : « Il serait élémentaire d’interdire l’unilinguisme anglais sur tout ce qui atteint le public, tout ce qui est à l’extérieur : affiches, lumineuses ou non, panneaux, menus, indications diverses, etc[34]. » J.-N. Tremblay, en qualité de ministre des Affaires culturelles, lors de la 2e Biennale de la langue française à Québec, procède à un remarquable inventaire des tâches des pouvoirs publics en matière de langue et y insère ceci : « Inviter, par la persuasion, les sociétés industrielles et commerciales, de même que toutes les entreprises, à adopter des raisons sociales en langue française, à faire chez nous leur publicité en français, à présenter leurs produits sous des étiquettes françaises afin que le gouvernement ne soit plus obligé de procéder en cette matière par ordonnance ou, éventuellement, par voie législative[35]. » On discute de toponymie et de signalisation routière en 1962, de la première à l’occasion de la francisation d’une centaine de noms du Nouveau-Québec par le ministre Bona Arsenault, puis de la réhabilitation de quelques noms anglais à la demande de fonctionnaires fédéraux[36], de la seconde, lors de l’adoption d’une version traduite du système canadien de signalisation routière[37]. Les Québécois réclament souvent, avec ténacité, d’être servis en français dans tous les services publics (par exemple, Air Canada), dans tous les établissements publics : magasins, banques, restaurants, etc., par tous les représentants des ordres professionnels : médecins, notaires, etc., d’avoir à leur disposition des documents et formulaires en français. Les publicitaires mènent campagne contre la publicité traduite, revendiquent une publicité conçue en français et d’inspiration culturelle québécoise, dénoncent la mainmise des unilingues anglophones sur la publicité exprimée en français, qui devient alors un facteur d’anglicisation et d’américanisation[38].

Les termes « bilinguisme » et « unilinguisme » sont les mots-clés de la période 1960-1970. Surtout au début de la période, ce sont pour ainsi dire des étiquettes qui identifient des groupes selon leur conception de l’avenir national. Puis, les concepts commencent à s’affiner, l’un par rapport à l’autre, en contrepoint, mouvement qui se continue encore aujourd’hui et qui fait la différence entre la Loi sur la langue officielle du Parti libéral et la Charte de la langue française du Parti québécois.

Ce qui est le plus net durant cette décade, c’est le rejet du bilinguisme sans que, la plupart du temps, on fasse de nuances. L’inventaire des motifs est systématique dans au moins trois directions. Première direction : le bilinguisme d’une nation est une absurdité et, pour nous, un suicide culturel collectif. « Aucun peuple au monde n’est bilingue, pas même les Belges et les Suisses. Le bilinguisme est un non-sens, un péché contre nature. Il y a des peuples composés de plusieurs groupes unilingues réunis sous un gouvernement commun, comme en Belgique ou en Suisse[39]. » Et puis, que serait « dans les faits un État tout à fait bilingue[40] », se demande André Laurendeau, qui passera le reste de sa vie à chercher la réponse à cette question dans la perspective d’une Confédération renouvelée fondée sur la théorie des deux Nations[41]. Quant au danger qu’on y voit, Gaston Dulong, du Département de linguistique de l’Université Laval, le formule clairement : « Le jour où la masse d’une population devient bilingue, il arrive presque fatalement que cette population bascule du côté du groupe le plus nombreux et le plus fort[42]. » André Belleau fait écho à la même idée : « Le bilinguisme apparaît toujours comme un état confusionnel où deux langues se croisent un moment : celle qui sort et celle qui entre[43]. » Deuxième direction : le bilinguisme, ici, est une contrainte, et uniquement pour les francophones. « Au Canada français, il s’agit non pas de l’étude librement décidée d’une langue étrangère parmi d’autres mais de l’étude obligatoire d’une seule et même »langue seconde« imposée par les circonstances et les données de l’existence quotidienne[44]. » « Le bilinguisme au Québec a favorisé l’unilinguisme de la minorité anglophone. » [45] Troisième direction : le bilinguisme entraîne d’une part la confusion mentale, d’autre part la contamination linguistique par la généralisation de la traduction ou le passage constant d’une langue à l’autre. « Celui qui grandit dans un milieu bilingue fait l’expérience continuelle de la confusion mentale, de la lutte de deux langues à l’assaut de son cerveau : ses structures mentales sont ainsi affaiblies. Il faut d’abord que le cerveau ait des structures saines et solides avant d’affronter un autre univers linguistique[46]. » « Sommes-nous asservis par la traduction?[47] », ce titre d’un article de Pierre Daviault, traducteur et alors vice-président de la Société royale du Canada, résume bien les inquiétudes de beaucoup : « Cessons de penser à l’anglaise, pensons français et nous voudrons un vocabulaire français, une syntaxe française[48]. »

Mais alors, que faut-il faire? Les solutions proposées sont à la fois claires et imprécises. Il y a quelque chose de nominaliste pendant cette période, on se bat sur les mots, rarement en les définissant, en leur donnant un contenu applicable, ce que feront les Commissions et l’Office de la langue française. Au bilinguisme, on oppose naturellement, presque d’une manière manichéenne, l’unilinguisme, terme provocant qui voisine souvent avec l’expression « langue officielle » accompagnée ou non de l’adjectif « unique ». Le texte suivant de Raoul Roy est très significatif du flou terminologique des premières propositions d’unilinguisme : « Il n’y a pas de peuples bilingues qui durent. Dans le contexte nord-américain seul l’état français unilingue au Québec rend possible la vie active de la culture française dans les régions laurentienne et alléghanienne. Pour alléger les conséquences néfastes du colonialisme dans le domaine culturel, les socialistes doivent réclamer le retour graduel au statut de langue officielle unique pour le français dans le Québec[49]. » À la même époque, Raymond Barbeau publiait le projet de constitution laurentienne dont l’article 66 dit : « La langue officielle de la Laurentie est la langue française[50] », tout en faisant des discours favorables à l’unilinguisme[51]. En fait, on présente comme synonymes des termes qui ne le sont pas : que le français soit la langue officielle du Québec n’entraîne pas nécessairement et automatiquement le rejet total de l’anglais et des autres langues des minorités, partout et pour tout. L’hypothèse que l’on pourrait formuler pour interpréter les textes de cette période est que le mot « bilinguisme » désigne le statut de langue dominante de l’anglais au Québec et le terme « unilinguisme », la recherche du même statut pour le français par un renversement de la situation dont il faut inventer les moyens. L’un et l’autre des camps a intérêt à brandir l’étendard de l’unilinguisme, les uns pour galvaniser les troupes du changement, les autres pour apeurer les simples gens, maintenir le statu quo ou s’allier l’électorat anglophone ou allophone. Opteront successivement pour l’unilinguisme ou pour le français, langue officielle, avec des nuances et des contenus différents : l’Alliance laurentienne (1957), le Rassemblement pour l’indépendance nationale (1960), les Sociétés Saint-Jean-Baptiste (1963), les États généraux du Canada français (1967), le Parti québécois (1968), la Confédération des syndicats nationaux (1968), le Mouvement Québec français (1969), le Parti libéral du Québec (1970). Une autre solution qui rejoindra celle du français, langue officielle, à partir de 1974, est de faire du français une langue motivée, surtout la langue du travail et des affaires : « Ou la langue française sera la langue normale de travail, de l’activité économique et sociale, ou elle sera de plus en plus une sorte de sabir à usage purement familial[52]. » Pierre Laporte affirme en 1965 « la nécessité de faire du français la langue prioritaire du Québec », c’est-à-dire « la première langue de pensée, d’expression et de communication dans toutes les activités collectives de la majorité francophone »; mais, en même temps, il propose que « comme langues officielles, l’anglais et le français [soient] sur un même pied du point de vue de l’État[53]. » Jugeant sans doute que le projet n’était pas mûr et trop explosif, Jean Lesage, premier ministre de l’époque, en interdit la publication et la discussion en conseil des ministres. Cependant, en 1969, comme chef de l’opposition, lançant un pressant appel pour que tous fassent un « essai loyal » de la loi 63, il affirme que les libéraux tiennent à la priorité de la langue française et que « tout en acceptant le bilinguisme comme nécessaire dans le contexte nord-américain, la langue française doit être au Québec la langue d’usage et la langue du travail. » Il conclut : « Et si par hasard, ce que je ne crois pas, il arrivait que nous subissions un échec, eh bien, il faudrait bien à ce moment-là revoir toute la situation et aviser[54]. » Ce que fera le Parti libéral de Robert Bourassa en 1974.

À la fin de 1970, un petit groupe de termes, plus ou moins précis, sont donc en usage dans l’opinion publique : bilinguisme, unilinguisme, langue prioritaire, langue d’usage, langue officielle.

Qui est responsable de ce qu’il faut faire pour redresser la situation de la langue française au Québec? Au début des années 60, la réponse la plus fréquente est : l’École. « En définitive, c’est à l’école que la langue sera sauvée ou perdue. C’est donner une terrible responsabilité aux enseignants, mais eux seuls peuvent l’assumer », dira Jean Drapeau, maire de Montréal, aux membres de l’Alliance des professeurs catholiques de Montréal[55]. Ce thème ira decrescendo jusqu’au manifeste de l’Association québécoise des professeurs de français, constituée en février 1967, qui, au nom de ses membres, décline cette responsabilité[56]. On commence à réclamer l’intervention et l’action de l’État vers 1957, alors que Gérard Filion demande un institut de linguistique, ancêtre sans doute de l’Office de la langue française créé en 1961. En 1964, J.-M. Léger fait peser sur l’État et l’École le salut de la langue : « L’action de l’État s’exerce par des mesures législatives et au besoin coercitives; celle de l’École se traduira par une révision complète de l’enseignement du français[57]. » En 1965, Pierre Laporte est très explicite : « L’État québécois est l’incarnation politique de la nation canadienne-française et il est le seul à pouvoir éviter la disparition de la culture française au Canada. L’État a le devoir de défendre la culture nationale[58]. » Idée qu’on retrouve chez Jean-Noël Tremblay et dans les textes et résolutions des États généraux de 1967. Un éditorial d’un numéro spécial de la revue Maintenant conclut : « Tout ceci doit se traduire par des mesures législatives précises : il est urgent de définir une politique véritable de la langue[59]. » Cependant, au nom d’un certain libéralisme, l’idée d’une politique linguistique, surtout dans les domaines de l’économie et de l’industrie, apparaît comme une impossibilité ou rencontre une opposition plus ou moins explicite.

Les concepts de « majorité » et de « minorité » évoluent, ce qui entraîne une redéfinition des objectifs et de la stratégie du Québec à l’égard des « Canadiens français d’outre-frontière », comme on disait sous Lesage. Le Québec commence à se percevoir comme une nation composée d’une majorité française, d’une minorité historique anglaise, d’un certain nombre de minorités ethniques plus ou moins récentes, encore aujourd’hui en voie d’organisation, enfin comportant des groupes d’indiens et d’Inuit dispersés en « bandes » en général peu nombreuses sur l’ensemble du territoire. Cette nouvelle perception provoque des réactions en chaîne. Les Britanniques ont peine à se voir comme une minorité et l’acceptent mal : ils sont en majorité au Canada, donc au Québec aussi, morceau du Canada. Les francophones hors Québec sont amenés à se définir une stratégie propre à eux-mêmes pour ce qui est de leurs relations avec Ottawa et cherchent à évaluer ce que signifiera pour eux, dans leurs provinces respectives, le changement des rapports entre francophones et anglophones au Québec. Le premier choc, pour eux, a certainement été ressenti lors des États généraux de 1967. Les minorités ethniques de leur côté se demandent vers qui aller, quoi faire, maintenant que les règles du jeu changent. Enfin, les minorités autochtones sont tiraillées entre les juridictions fédérales et québécoises, entre l’anglais, le français et leurs propres langues, entre la préservation de leurs cultures et l’envahissement ou l’attrait des cultures du Sud. Les négociations de l’accord de la Baie de James ont cristallisé cette crise. Ces questions sont toujours d’actualité.

Le système scolaire subit une réforme en profondeur, d’abord par la création d’un ministère de l’Éducation (1964), ensuite par une démocratisation qui entraîne la création des écoles secondaires régionales et celle des collèges d’enseignement général et professionnel (les cégeps). L’enseignement du français cherche à se renouveler et à s’adapter à une nouvelle clientèle, sans, semble-t-il, y réussir puisque aujourd’hui on s’en plaint encore. L’âge où débutera l’enseignement dé l’anglais est l’objet d’un débat éternel : en général, les parents veulent qu’il commence tôt, selon le préjugé que l’anglais est la langue du succès, tandis que ceux qui craignent les méfaits du bilinguisme sont d’avis d’attendre le début du secondaire. Le passage d’une époque où la religion déterminait l’école de l’enfant à une autre où c’est la langue, fait se poser la question de la liberté de choix des parents et force chacun à y réfléchir. L’aspect de la question qui devient rapidement le plus débattu, le plus stratégique, est celui de l’évolution démographique de la population de langue française : l’école anglaise attire déjà le plus grand nombre des allophones, que serait-ce si les francophones y envoyaient aussi leurs enfants! De majoritaire, le groupe francophone deviendrait minoritaire, surtout à Montréal. L’opposition à la liberté de choix des parents francophones s’est nettement manifestée lors de l’étude du projet de loi 63. L’opinion publique, surtout chez les anglophones, se préoccupe encore aujourd’hui du libre choix de l’école pour les parents anglophones et pour les minorités d’autres langues. Au fond, le groupe anglophone veut continuer à intégrer à son système scolaire les minorités ethniques et se croit sans cela menacé d’extinction au Québec. Ce débat continue.

Nous terminerons ce tour d’horizon par quelques mots sur l’idée du français, langue de travail. Le premier à en parler semble avoir été Philippe Garigue en 1957, alors qu’il était doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal. Ses propos sont nettement avant-gardistes et d’une clairvoyance surprenante. D’une étude qu’il avait menée pour le compte d’une entreprise qui désirait comprendre et résoudre ses difficultés de relations avec son personnel canadien-français, Garigue disait au journaliste : « Mes conclusions dépassent le cas de cette seule entreprise. La vérité, c’est que les firmes étrangères ici auront de plus en plus d’ennuis si elles n’acceptent pas de multiplier le nombre de Canadiens français occupant les postes les plus élevés dans la hiérarchie technique et administrative[60]. » En 1959, Raoul Roy met au programme de son parti « la nécessité de la francisation des sources d’emploi, mesure qui doit être imposée par le gouvernement québécois et exigée par les unions syndicales[61]. » L’idée de faire du français la langue de travail s’imposera de plus en plus à l’attention au fil des années jusqu’aux Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron qui en feront, l’une et l’autre, l’un des thèmes principaux de leurs recherches.

2. La Commission Laurendeau-Dunton

La Commission Laurendeau-Dunton se veut une tentative de satisfaire les aspirations des Québécois et de régler le problème de l’usage de la langue française dans la perspective de l’unité canadienne et comme facteur de l’avenir de la Confédération. « La Commission a été formée … pour examiner les griefs formulés de plus en plus vigoureusement par les Canadiens français et en particulier par le Québec. C’est le Canada français qui, par ses porte-parole, se déclare insatisfait de l’état de choses actuel et assure qu’il est victime d’inégalités inacceptables. » (Rapport préliminaire, p. 15). La question linguistique est considérée comme « l’un des éléments essentiels de la crise que traverse le Canada ». (R.p., p. 16).

2.1 Description de la Commission

Elle a été constituée le 19 juillet 1963 par le gouvernement Pearson, sous le titre officiel de Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. La présidence était double : André Laurendeau, à qui succédera Jean-Louis Gagnon, et Davidson Dunton.

Le mandat était de « faire enquête et rapport sur l’état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité entre les deux peuples qui l’ont fondée, compte tenu de l’apport des autres groupes ethniques à l’enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport[62]. »

Le rapport s’échelonne au fil des années en plusieurs tranches : 1965, Rapport préliminaire; 1967, rapport sur les langues officielles; 1968, rapport sur l’Éducation; 1969, rapport sur Le monde du travail; L’apport culturel des autres groupes ethniques; 1970, La capitale fédérale; Les associations volontaires.

La Commission tient une audience publique préliminaire sur l’interprétation de son mandat les 7 et 8 novembre 1963 : elle y reçoit les opinions de 76 associations ou individus. À cette occasion, elle prend conscience du danger d’aborder ouvertement des questions aussi controversées et aussi viscéralement vécues que celles des langues, mais conclut que « le risque de la lucidité est aujourd’hui moins périlleux que le risque du silence ». (R.P., p. 5). Elle se convainc que le succès de ses recommandations tiendra au fait que l’opinion publique sera bien informée du problème. On retrouve ici les préoccupations et les hésitations de bien des hommes d’État face à la nécessité de définir pour leur pays une politique linguistique.

De mars à juin 1964, la Commission organise vingt-trois rencontres régionales à travers tout le Canada. Elles fourniront la matière du Rapport préliminaire, qui présente le grand intérêt de révéler les attitudes, les préjugés, les opinions, les impressions des Canadiens les uns sur les autres sans l’écran d’un appareil de recherches.

De mars à décembre 1965, la Commission tient quatorze audiences publiques, où elle reçoit au-delà de quatre cents mémoires.

Enfin, la Commission se définit un plan de recherches ambitieux et très diversifié. Elle commande cent quarante-cinq rapports et constitue une équipe de recherches de très haute compétence.

2.2 Apports de la Commission

Consciente du fait que la situation des langues au Canada était alors le résultat de l’interaction de très nombreux facteurs, la Commission Laurendeau-Dunton a voulu aborder son mandat sous tous ses aspects : « Les termes de notre mandat paraissent viser toutes les formes de la vie en société : en particulier le secteur public, la vie économique et sociale, l’éducation, la vie culturelle et les techniques de diffusion … en fonction des problèmes que suscite ici la coexistence de deux langues et de deux cultures. » (R.P., p. 13). De cette information, nous avons tenté d’extraire les éléments qui ont provoqué une prise de conscience parfois brutale du statut du français au Québec et qui de ce fait ont renforcé la nécessité de mesures propres à l’améliorer. Les notes qui suivent se rapportent à l’époque de la Commission sans intention de dire ce qui a changé depuis lors. Ce serait là une toute autre entreprise.

-

a) La Commission démontre le peu d’importance des francophones dans l’économie du Canada et du Québec[63].

Il y a nette prédominance des Britanniques et des Juifs (terme utilisé par la Commission) dans les postes ou les secteurs influents et rentables, dans les postes de cadres (Livre III, p. 36). D’après une étude de John Porter, citée par la Commission, le phénomène va en s’accentuant depuis 1930, en ce sens que selon les statistiques, la place des francophones dans l’échelle des occupations va toujours en se dégradant (Livre lll, p. 39). Mais surtout, chose plus significative quant au sujet qui nous intéresse, c’est au Québec et à Montréal que l’écart entre Français et Anglais est le plus grand : 8 points d’écart en faveur des Canadiens anglais dans l’ensemble du Canada, 16 points au Québec et 18 points à Montréal (Livre lll, p. 44). En somme, « les postes de commande sont partout entre les mains des anglophones … et la présence des Canadiens anglais est écrasante, même au cœur de la société francophone (le Québec non métropolitain) (cité par L. Gagnon, p. 373) ». L’anglais est la langue du monde industriel au point qu’à Montréal, 86 % des anglophones qui gagnent plus de $5 000 sont unilingues (Livre lll, p. 514), donc n’ont pas besoin du français pour gagner leur vie.